Телевизионные 1990-е — это не только «Дисней по пятницам» или «Денди — Новая реальность», это еще и «Подводная одиссея команды Кусто». Влекомые волшебными звуками океана от бродвейского композитора с уютной фамилией Шарф, мы спешили к экрану, чтобы провести час, исследуя глубины и втайне мечтая, чтобы между пальцами выросли перепонки, а горло украсили кружевные жабры.

Только спустя много лет мы узнали, что строгий, но справедливый старик в красной шапочке — на самом деле такой себе гуманист, калечащий морских обитателей ради хорошего кадра, неверный муж, отец-тиран, судившийся с собственными детьми, ярый антисемит, et cetera, et cetera — обо всем этом нам любезно сообщат СМИ. С грохотом и улюлюканьем свергая кумира с пьедестала, медиа, кажется, совсем обойдут вниманием тот факт, что, помимо киносъемки и абьюза, Кусто занимался строительством первых в мире подводных поселений.

Именно Кусто осуществил то, о чем мечтали многие до него, — воплотил в реальность подводные жилища, доказал, что в них можно жить и работать, и исследовал, что происходит при этом в организме. Интересно, что тем самым он воплотил в жизнь разработки американской военки — на минуточку, раньше самой этой американской военки (станция Sealab I открылась в 1964-м, когда два проекта Кусто уже состоялись).

Постарались заполнить досадный информационный пробел. А заодно попытались разобраться, почему подводные деревни сегодня лежат в руинах и есть ли надежда на их воскрешение.

Не всплывай

Хотя изобретенный в 1943 году в тандеме с Эмилем Ганьяном scaphandre autonome («автономный скафандр»; в России — акваланг, по названию торговой марки Кусто) и позволял с комфортом находиться на глубине, его ресурсы были ограничены. Это мешало длительным исследованиям и съемкам океанической жизни, которыми горел начинающий океанограф Жак-Ив. В этом он совпадал с представителями нефтехимического сектора, которые тоже горели, но иным пламенем — их интересовало быстрое и эффективное обслуживание буровых на морском дне.

Основная проблема с глубоководными погружениями даже не в том, что на глубине можно находиться недолго (дыхательная смесь могла бы подаваться по кабелю), а в ограниченной мобильности — подъем на поверхность занимал часы и даже дни. Чем глубже спускался дайвер, тем выше было давление на его тело, тем больше газов растворялось в тканях, тем больше времени требовалось на их выведение — декомпрессию. Подниматься без декомпрессии — способ особо изощренного самоубийства: при резком снижении давления пузырьки газа выделяются в ткани и разрушают их, происходят кровоизлияния, жир переходит в нерастворимую форму и забивает крупные сосуды — человека ждет живописная смерть от кессонной болезни.

Логичный выход — сделать так, чтобы водолазы могли жить на глубине: снимать рыб-дьяволов, оперативно обслуживать оборудование для выкачки нефти, которое не приходилось бы вытаскивать на поверхность, и ни в чем себе не отказывать. Так, собственно, и зародились проекты подводных поселений Кусто: европейские нефтехимики стали заказчиками, а Кусто — исполнителем.

Крысы, козы и макаки на глубине 60 метров

Так уж сложилось, что теорию, которую воплощал в реальность Кусто, разработал американец — врач-водолаз, капитан ВМС США Джордж Бонд (Dr. George Bond). В 1958 году он предположил, что если бы человек мог прожить некоторое время под водой, давление инертных газов в его тканях в конце концов сравнялось бы с давлением окружающей среды. Доктор Бонд определил, что, независимо от глубины, кровь и ткани до предела насыщаются газами примерно за 24 часа. В медицине это состояние известно как сатурация, отсюда и название такого вида дайвинга — сатурационный. После того как насыщение произошло, водолаз может спокойно работать на глубине много часов и даже дней. А декомпрессия нужна только при подъеме на поверхность.

У американских военных был свой мотив освоиться на дне морском — здесь можно было бы строить секретные военные базы для слежения за вражескими субмаринами. И они, хоть и с меньшей охотой, нежели нефтяники, вкладывали в это средства.

В 1961 году доктор Бонд и его коллега Роберт Уоркман (Robert Workman) провели серию экспериментов с имитированным погружением на 200 футов (около 60 метров) на животных (крысах, козах и обезьянах). К удивлению экспериментаторов, все подопытные продемонстрировали признаки респираторных заболеваний и погибли в течение 35 часов. Вскрытие показало, что животные умерли от состояния, напоминающего пневмонию. Ученые предположили, что дело в токсичности кислорода при повышенном давлении среды: оно провоцирует повреждающий ткани избыток О2, а также приводит к накоплению в крови СО2.

В дальнейших экспериментах доктор Бонд заменил сжатый воздух газовой смесью (93% — гелий, 2% — кислород, 5% — азот). Азот, действующий на глубине как наркоз, он заместил гелием, а количество кислорода снизил. Животных снова подвергли воздействию имитированной 60-метровой глубины — и за 12 дней эксперимента ни одно из них не умерло. Далее следовала проверка на водолазах, которая также прошла успешно, а газовая смесь стала известна как гелиокс. Ее странные физические и физиологические эффекты в самых глубоких из своих подводных домов позже исследует Кусто.

Первое подводное поселение

Изначально Кусто и нефтяники задумывали проект «Коншелф» (Conshelf, The Continental Shelf Station) или «Преконтинент» (Precontinent) как постепенную, в течение десяти лет, постройку пяти исследовательских станций. Целью проекта было достичь глубины в 300 метров.

Проект начался в 1962 году с погружения на 10 метров в Средиземном море недалеко от Марселя станции «Преконтинент-1». Бочкообразное жилище называли «Диоген», оно было изготовлено из стальной цистерны 5 метров в длину и 2,5 метров в диаметре. Электричество для питания «теплых» инфракрасных ламп, радио, магнитофона, трех телефонов и системы видеонаблюдения подавалось по кабелю с острова, оттуда же шли воздух и горячая вода. Готовую еду спускали сверху в контейнерах. Внутри станции имелись ТВ, радио, библиотека и кровать.

Акванавты Альбер Фалько (Albert Falco) и Клод Веслье (Claude Wesly) стали первыми людьми, прожившими под водой, в «Диогене», одну неделю — с 14 по 21 сентября. Достигнув состояния полной сатурации, как в экспериментах Бонда, они погружались на глубину до 25 м и ежедневно отправляли наверх анализы, дабы ученые могли следить за их самочувствием. Здоровье обоих не продемонстрировало никаких отклонений от нормы — после чего Кусто принял решение задать проекту более амбициозную планку.

Второе подводное поселение

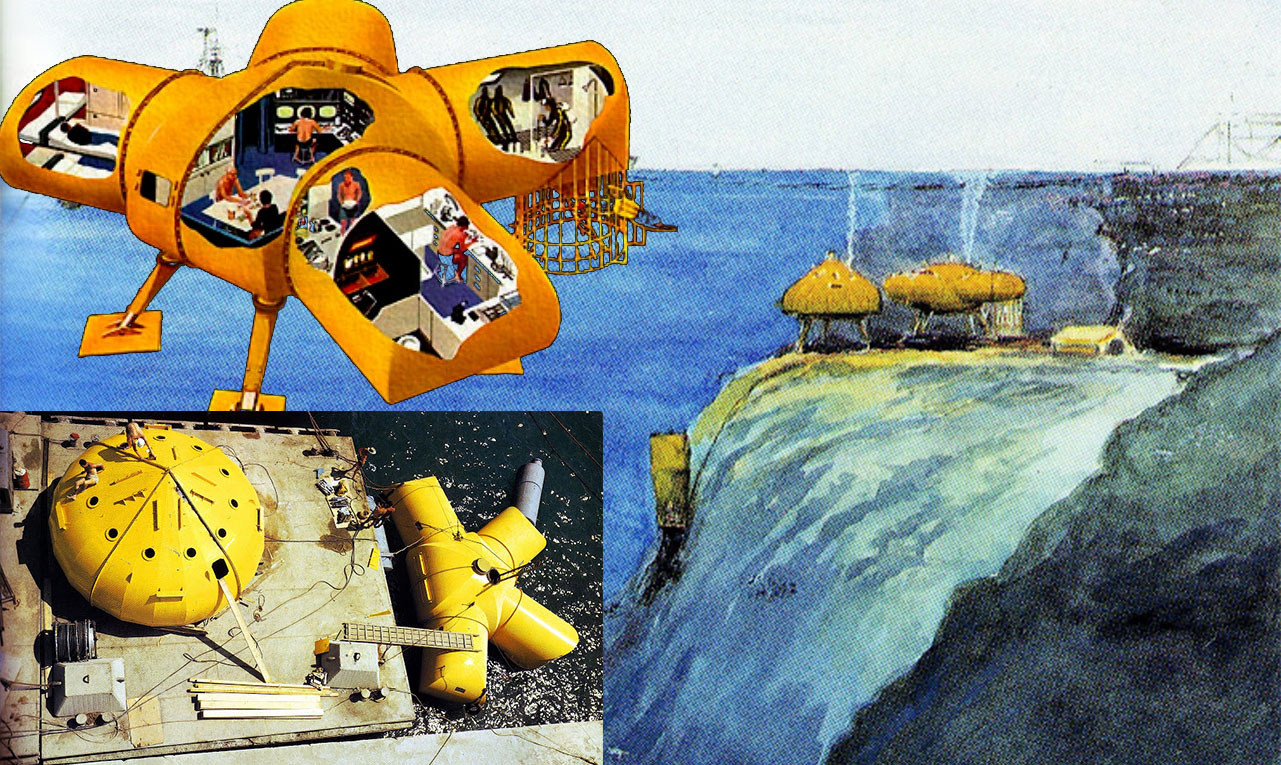

Станция «Преконтинент-2», построенная в 1963-м, как и ее предшественница, располагалась на глубине 10 метров, но из одиночного домика превратилась уже во что-то вроде ЖК — обросла ангаром для батискафа и глубоководным домиком «Ракета» (около 25 метров). Поселение разместили в Красном море недалеко от побережья Судана. В основном корпусе на протяжении месяца жили пять человек, причем двое из них неделю провели в глубоководном домике.

Основной корпус станции имел форму морской звезды с четырьмя лучами. Связь, электропитание, провизия, вода также обеспечивались с поверхности — с судов Rosaldo и Calypso. Кусто шутил, что кок, живя в непосредственном контакте с рыбой, вынужден открывать банку сардин. Впрочем, иногда акванавты лакомились морепродуктами и — по особым случаям — вином.

Для дыхания в глубоководном домике «Ракета» использовалась та самая смесь на основе гелия и кислорода, что делало невозможным курение. Зато в основной «консервной банке», куда подавалась двойная порция кислорода, древние люди образца 1960-х дымили как паровозы, посмеиваясь над тем, что табак сгорает в два раза быстрее.

Все поверхности на основной станции ежедневно обрабатывались жженой известью, дабы удалить остатки углекислого газа, а еще на борт реквестировали симпатичного зеленощекого попугая по имени Клод, игравшего роль канарейки в шахте. Углекислый газ, выделяющийся при дыхании, сбрасывали в океан. Там же впоследствии остался и свинцовый балласт станции. Экология подождет.

Тем временем наблюдения за здоровьем экипажа наконец-то дали интересные результаты. Выяснилось, что вдыхание двойной дозы кислорода снижает число эритроцитов в крови, поэтому врач прописал акванавтам специальную железосодержащую диету. Медики также отметили, что члены экипажа имели бледную кожу (витамин D на борту станции помогала синтезировать ультрафиолетовая лампа), сложности со сном, слегка повышенный пульс и некоторую нервозность. А высокая влажность вызвала у некоторых членов команды затрудненное дыхание, сыпь и проблемы с ушами (к слову, красная шапочка Кусто вышла из британской морской традиции — ее использовали как раз чтобы не застудить уши). Больше о миссии можно увидеть в оскароносном фильме «Мир без солнца».

Третье подводное поселение

Следующий этап эксперимента Кусто — «Преконтинент-3», глубоководная станция, погруженная в воду Средиземного моря в 1965-м году в районе французской коммуны Сен-Жан-Кап-Ферра. Станция располагалась на глубине 100 метров и имела форму сферы диаметром 5,7 метра, чтобы лучше противостоять давлению. Внутри она была разделена на два этажа.

На станции три недели жили шесть акванавтов. Сам Кусто уже был староват для участия в эксперименте, но зато в миссии участвовал его сын Филипп.

За жизнеобеспечение станции по-прежнему отвечала поверхность — кабели были протянуты к близлежащей суше, однако акванавты полностью перешли на гелиево-кислородную смесь (гелиокс). Теперь они не могли потешаться друг над другом так же, как над парочкой в глубоководной хижине «Ракета», — из-за гелия глупыми тонкими голосами заговорили все.

Эта миссия стала, пожалуй, самой интересной, хотя Кусто не очень любил ее вспоминать. На этом этапе команде приходилось имитировать ремонт буровых установок для нефтяников. Кроме того, масштабы антропогенного влияния на океан становились все очевиднее — и Кусто осознавал, что сам приложил к этому руку. Теперь с его подачи акванавты использовали только перерабатываемую посуду, а углекислый газ из воздуха удаляли химическим путем — с помощью гидроксида лития.

И все-таки операция «Преконтинент-3» была захватывающей. Экипаж наблюдал эффекты не только высокого давления, но и гелиевой среды. Со слов Кусто, из-за повышенной (в шесть раз больше, чем у воздуха) теплопроводности гелия курить было невозможно, а вода в чайнике не закипала даже при 300 °C. Кроме того, акванавты постоянно мерзли, и приходилось поддерживать температуру воздуха в районе +32 °C. Филипп Кусто говорил, что у него по непонятной причине ускорился рост бороды и усов, а еще все на станции почему-то разучились свистеть. Также у акванавтов притупилось чувство вкуса, чему они, памятуя о специально разработанном для миссии меню из 12 блюд, были не очень-то и рады.

«Преконтиненту-3» посвящен первый эпизод «Подводной одиссеи команды Кусто».

Мертвые города

Третий «Преконтинент» стал последним подводным проектом Кусто, хотя изначально их планировалось пять. Это произошло по нескольким причинам. Вопреки распространенному мнению, проблема была не только в спонсорах и технологиях, но и в самом Кусто. Печально, но Жак-Ив разочаровался в подводных обиталищах — они скорее эксплуатировали океан, чем охраняли его.

Впрочем, подводные поселения переживали упадок по всему миру. Первая и самая банальная причина — финансовая. Подводным станциям (особенно тем, что, в отличие от проектов Кусто, были бы автономны и экологичны) нефтянка предпочла не столько пресловутых роботов, которых винят в крахе фантазий о гидрополисах, сколько системы сатурационного дайвинга с наземным размещением водолазов. Они устроены так, что, проделав необходимую работу, водолазы в специальном колоколе поднимаются на буровую платформу и живут там в герметичных камерах с тем же давлением, что и на глубине. А значит, необходимость в жилищах на морском дне отпадает.

Вторая причина — риски, которые так или иначе оставались высокими. И речь не только о влиянии на здоровье в целом. К примеру, в 1969 году из-за отравления CO2 при неисправности ребризера на Sealab III (около 185 метров), а по некоторым версиям — из-за удара током, вызванного малоизученным влиянием гелия на электрооборудование, погиб дайвер Барри Кэннон (Barry Cannon). Этого оказалось достаточно, чтобы проект закрыли навсегда. Насколько американские научные инициативы чувствительны к любого рода компрометирующим историям, мы уже знаем из этого текста. Впрочем, другой жуткий текст учит нас, что и скандинавские системы с наземным размещением дайверов не идеальны.

Третью причину закрытия проекта хорошо описывают слова первопроходца американского дайвинга Билла Тодда (Bill Todd):

«Исследование подводья позволило человеку выйти за рамки первой стадии — стадии покорения и амбиций. Чтобы перейти на вторую стадию, нужно ответить на вопрос: действительно ли мы хотим жить под водой? Лежа на траве и глядя в небо, мы, конечно, мечтаем пройтись по Луне. Но жизнь на дне океана… ее трудно себе представить. Это сродни привычке человечества уничтожать целые морские виды. Для нас они — другой мир. С глаз долой — из сердца вон».

Зачем людям жить под водой?

Самое важное в этой истории — в том, что изучение океанских глубин по-прежнему нужно человечеству. Даже Марс исследован лучше, чем гидросфера нашей собственной планеты.

-

Океан — «материнская плата» Земли. Он поставщик почти всего, от чего мы зависим. Из его вод поступает 60% кислорода для дыхания. Он смягчает погодные условия, порождая дожди, позволяющие нам выращивать пищу на суше. Поэтому исследования глубин могли бы дать нам много ценных инсайтов о климате.

-

Мы не знаем ничего о 90% населяющих океан видов — а это огромный запас идей для биоинженерии. Пример: улитка Chrysomallon squamiferum, живущая в глубоководных гидротермальных источниках Индийского океана — единственное в мире животное, скелет которого состоит из сульфидов железа. Ученые уже тестируют возможности улитки для синтезирования наночастиц пирита.

-

Океан способен помочь нам разрабатывать новые лекарства. Несколько противораковых препаратов морского происхождения уже используются. А грибки могут стать сырьем для новых групп антибиотиков.

Увы, перспективы экстремальных сред пока мало интересуют большой бизнес. Впрочем, Фабьен Кусто (Fabien Cousteau), внук Жака-Ива, верит, что эра подводных городов не закончилась.

«Протей» (Proteus) — так называется проект исследовательской станции, на воплощение которого Фабьен сейчас ищет $135 млн. Если все пойдет хорошо, «Протей», модульная конструкция, способная вместить до 12 человек, разместится на глубине 20 метров близ острова Кюрасао в Карибском море — здесь имеется активно растущий коралловый риф, редкое в наши дни явление. Это фотическая зона океана, для роботов здесь мелко, а для дайверов — глубоковато, поэтому она малоизучена, хоть и является обиталищем 90% морской живности. Закончить постройку станции планируется к 2027 году.

В 1972 году специалист по дайвингу Роберт Шитс (Robert Sheats) писал в своей статье, что уже скоро на дне морском появится множество «вышек» на ядерной энергии, следящих за флотом врага и борющихся за господство в лучших точках подводных гор. К счастью, прогноз не сбылся — пусть подводных городов у нас не получилось, но и с милитаристскими фантазиями времен холодной войны не срослось. За это скажем неприступной бездне спасибо.

Что еще почитать/посмотреть:

-

Журнал ВМФ США от 1972 года об эффектах гелия на подводных станциях (англ. язык). А также, например, о таком устройстве, как гелиевый речевой модификатор, реально разработанном для улучшения разборчивости речи океанавтов при переговорах. После каждого текста — обязательный анекдот про салаг.

-

«Водная жизнь Стива Зиссу» Уэса Андерсона — трагикомедия — оммаж памяти Кусто.

-

Полнометражный фильм «В мире безмолвия», принесший Кусто первый «Оскар» и «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля.