Профессор: в этом эксперименте люди смотрят на крестик в центре экрана, в то время как слева или справа от крестика им показывают пятно Габора…

Студент: извините, а что такое пятно Габора?

Профессор: А, ну это свёртка синусоиды с гауссовой кривой.

Он улыбался нам, не обращая внимания на то, что позади него на экране как раз было изображение пятна Габора. Он выжидающе поднял брови. Вся его поза говорила: «Ну что, теперь понятно?»

Студент: Эмм…

Профессор: Нет? Вот, давайте я вам покажу.

Всё ещё игнорируя экран с презентацией, он повернулся к доске. На ней он нарисовал синусоиду, а под ней — гауссову кривую.

«А теперь вы проводите над ними операцию свёртки!» [по мнению некоторых специалистов в комментариях, данная функция является произведением гауссианы и синусоиды, а не свёрткой / прим. перев.]

Студент сдался. Возможно, у него были некие представления по поводу математической операции свёртки, но не было нужной интуиции. Ему требовалось, чтобы кто-нибудь просто указал пальцем на нужное место на экране: вот, это пятно Габора.

Это могла быть история о том, как я иногда чувствовал себя на месте этого студента. Или история о преподавании. Или, возможно, о том, как абсолютно точная информация может казаться нам бессмысленной. Но я хотел бы сейчас сфокусироваться на том, что пятно Габора — это нечто большее, чем просто свёртка синусоиды с гауссовой кривой.

Допустим, у вас есть кучка котят, которых выращивали в обстановке, где не было никаких ориентиров, кроме вертикальных. Котята видели бы только вертикальные полоски. Что произойдёт, если через несколько месяцев этих котят отпустят и позволят взаимодействовать с обычным окружающим миром?

Произойдёт то, что после неуверенного старта они научатся взаимодействовать с окружающим миром. Они начнут изучать его, играться, вести себя, как котята. Но если им на глаза попадётся длинный, тонкий, горизонтальный объект — к примеру, чёрный кабель, протянутый по белому ковру, они будут вести себя так, будто его не существует. Они не испугаются, если он внезапно поедет в их сторону и не будут хватать его, если он будет дрыгаться. Они проявят к нему избирательную слепоту, хотя их глаза будут прекрасно работать. Корень их проблем будет находиться в мозге.

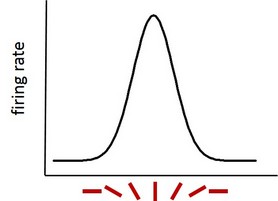

Первичная зрительная кора — первая из серии корковых зон, обрабатывающих визуальную информацию — чувствительна к ориентации линий. Там находятся клетки, называющиеся «простыми» (или детекторами полосок, или детекторами граней), активирующиеся в ответ на различные градусы наклона, зависящие от ориентации граней наблюдаемых объектов. Если бы мы прошлись по поверхности первичной зрительной коры, мы бы медленно шли от областей, отвечающих за вертикальную ориентацию, к областям, настроенным на всё большие и большие углы наклона. Это значит, что одна группа клеток становится очень активной, когда видит вертикальную линию, другая — если она немного наклонена, а ещё одна реагирует на горизонтальную линию. Клетки, «настроенные» на вертикальную ориентацию всё равно будут срабатывать в ответ на не совсем вертикальные линии, просто всё меньше и меньше, в зависимости от разницы между «предпочтительной» вертикальной ориентацией и видимой.

Чувствительность нейрона, настроенного на вертикальные полоски, как функция ориентации полоски

В случае с котятами, клетки, которые должны были отвечать за горизонтальную ориентацию, начали реагировать на другие ориентации из-за сенсорной депривации в критический период развития. У них не осталось клеток, реагирующих на горизонтальные стимулы, поэтому на этом этапе нейрообработки визуальный сигнал гаснет.

Узнав о такой настройке на ориентацию, мы можем начать понимать одно из явлений, относящихся к восприятию. А именно, если мы долго смотрим на одним и тем же образом ориентированную полоску, то наша способность судить о наклоне последующих, примерно так же ориентированных полосок, на некоторое время уменьшится, но этот эффект будет ослабляться сильнее наклонёнными полосками. Теперь мы знаем, что это происходит из-за утомляемости нейронов — чем больше нейрон активизировался, тем более утомлённым он будет позже, и тем меньше у него будет возможностей точно передать информацию об ориентации.

Откуда нам это известно? Благодаря тысячам экспериментов с пятнами Габора. Пятна Габора — это стимулы, управляющие ранней визуальной активностью контролируемым образом. Они выглядят, как последовательность чёрных и белых полос, и их можно ориентировать любом образом, их можно сделать хорошо или плохо различимыми, крупными или мелкими, вращающимися или неподвижными. Они обязательно есть в любой лаборатории визуализации.

В тот день в классе я столкнулся с ошибкой, недопониманием. Мой профессор не хотел обойти сознание, или утверждать, что восприятие заканчивается на физическом описании стимуляции. Он просто предположил, что студенту было известно об ориентационной настройке, и попытался выдать дополнительную информацию.

Но пятна Габора не только управляют первичной зрительной корой. Свойства первичной обработки визуальной информации чрезвычайно сильно влияют на то, как мы представляем себе в мозг в целом. Они поддерживают нашу веру в то, что где-то там найдётся нейрокод для ощущения времени, пространства, нашего положения в пространстве, смысла слов, красоты мелодий, сложных эмоций вроде боли социального отторжения, возможностей судить о мыслях других людей, самоощущения, политических пристрастий, черт характера. Эти нервные схемы, возможно, трудно различить нам, как наблюдателям, но мы считаем, что код спрятан внутри, и готов к тому, чтобы мы его достали и проанализировали, сопоставили с одной из когнитивных концепций, и что работу сознания в принципе можно идеально сопоставить с правилами, управляющими работой нейронов. Если помечтать ещё дальше, то после того, как мы взломаем этот код, должно стать возможным строить машины, способные на обработку информации не хуже нас, и неотличимые от нас в этом плане.

Никто не считает эту задачу простой. Даже в случае «простых клеток» реальность оказывается гораздо более сложной, чем простое присвоение нейрону роли распознавания ориентации с одной стороны, и его связь с ощущениями с другой. Прежде всего, ощущения связаны не с отдельными нейронами, а с относительным количеством активностей в нейронах, предпочитающих разные ориентации. Связь между ощущениями и этим распределением активности не прямая. Если мы будем рассматривать вертикальную полоску, и наклоним нашу голову или тело вбок, так, чтобы полоска относительно наших глаз не была вертикальной, нейроны, предпочитающие наклонное положение, должны будут сработать. А на самом деле эта полоска продолжает оставаться для нас вертикальной, если судить по нейронам первичной зрительной коры (и мы воспринимаем её вертикальной). Всё благодаря тому, что вестибулярная информация связывается с информацией об ориентации и корректирует её. Более того, ориентация и пространство тоже связаны между собой: последовательность всё больше наклонённых ориентаций, усеивающая поверхность первичной зрительной коры, повторяется там многократно. Это позволяет адекватно распознавать наклон, имеющийся в различных областях поля зрения. Простые клетки обрабатывают не только эту информацию — а, например, общую занятость поля зрения — и пятно Габора с большим количеством тонких полосок будет восприниматься иначе, нежели пятно с небольшим количеством широких. У некоторых простых клеток линии подстройки будут широкими, другие будут пользоваться узкими. Некоторые будут встраивать в информацию от предыдущего уровня её обработки, в таламусе, практически аддитивно, а другие будут использовать более сложные вычисления. И в дополнение ко всему этому простые клетки выборочно подавляют друг друга, а кроме того, их активность гибко приспосабливается в зависимости от получаемых от областей высшего порядка данных. Представьте, что было бы, если бы они не были «простыми»!

Но, несмотря на все сложности, связь между ориентацией линий и нервной активностью, и между нервной активностью и ощущениями достаточно прямолинейна. Настолько, что сбои в ощущениях могут позволить делать обоснованные предположения по поводу работы мозга, как в случае с иллюзией на стене кафе, где окружающий зрительный контекст влияет на наше ощущение ориентации — возможно, в связи с локальным подавлением.

Кирпичи кажутся трапециевидными, а шов — наклонным, хотя на самом деле кирпичи прямоугольные, а шов параллелен земле.

Можно ли ожидать, что такие прямые связи между когнитивными процессами и нервной активностью будут нормой? Часто можно видеть, как подстройку ориентации описывают в качестве введения в более общие идеи о предназначении мозга — как прототипичный пример работы мозга. Также исследовательские работы часто начинаются с общих когнитивных вопросов (Как мы определяем нашу машину из сотен машин на парковке? Как мы ориентируемся, проходя по загруженной улице? Почему нас удивляет, когда длительный источник шума вдруг замолкает?), а заканчиваются на очень мелком масштаба работы нейронов, описывающем результаты эксперимента. Для непосвящённых это может выглядеть так, будто связи с когнитивными явлениями считаются настолько очевидными, что их не нужно описывать далее. На самом деле это, скорее всего, происходит из-за веры в то, что пространство между нервной активностью и когнитивной обработкой можно заполнить в принципе, и что постепенно, с трудом, мы его окончательно заполним — как это видно на примере ориентационной подстройки.

Однако, с ростом сложности изучаемых нами явлений сложность налаживания связей между нейронами и разумной активностью тоже очень быстро растёт. Большая часть ощущения ориентации очень удобно ложится на активность простых клеток в первичной зрительной коре, но определять процесс обучения просто через пластичность синапсов было бы ужасно неадекватно. Даже если мы полностью и точно опишем всю активность нейронов, нам нужно будет найти принципиальный способ связи их с разумом, а такой способ практически никогда не появляется оттого, что мы очень пристально разглядываем нервные ткани.

Если задаться вопросом, полагаются ли мы умственные явления на нервную активность, то ответ однозначно будет «да». В этом смысле всю разумную деятельность можно свести к простым, осязаемым, непротиворечивым строительным блокам, комбинирующимся на основе конечного количества ясных руководящих принципов. Но из этой простоты появляется неожиданная сложность. В этом смысле, обучение в принципе можно описать на нервном уровне, и мы, в принципе, можем построить машины, осознающие всё так же, как мы. Активность простых клеток, проявляющаяся при просмотре пятна Габора — хороший пример того, как это может работать с функцией разума любой сложности.

С другой стороны, некоторые важные явления происходят как внутри людей, так и между ними. Наше чувство идентичности, к примеру, является смесью личных качеств и того, как они отличаются от качеств других людей. Одно из моих заметных свойств состоит в том, что я иностранец. Это отражается на том, как я обрабатываю определённую информацию, связанную с местными жителями. К примеру, я не могу различить определённые звуки, произносимые с локальным акцентом, поскольку я не рос вместе с ними, и их сигнал затухает в моей слуховой коре так же, как горизонтальная ориентация у тех несчастных котят. Мою принадлежность к иностранцам можно обсуждать в терминах различий в нервной активности, и возможно, даже с большой точностью, но разумно ли так делать? Мои отличия с местными будут отличаться, если я будут переезжать из одной страны в другую, и в любой стране другие иностранцы могут отличаться от местных таким образом, который никак со мной не связан. Имеет больше смысла обсуждать любые такие отличия на нервном уровне как функцию культурных различий, а не как функцию иностранного мозга, порождающего иностранный разум. У меня нет иностранного мозга: у меня есть мозг, и я иностранец. В пределе любую символизацию можно рассматривать как результат культуры, сравнимый с принадлежностью к иностранцам, и поэтому её нельзя назвать особенностью мозга. А для разумной деятельности нужна символизация.

Люди, интересующиеся тем, что происходит на двух этих концах спектра — низведения когнитивных явлений до нервной активности, и преломления этих явлений через культурные и межличностные линзы — считают противоположную позицию истинной, но тривиальной, лишённой объяснительной способности. Мне кажется, что это может происходить из-за несогласия между природой причинно-следственных связей и тем, может ли она развиваться в одном направлении или во многих. В любом случае, взаимосвязь между нервной и когнитивной сторонами одной медали полна тонкостей.

Изучая эти тонкости, мы можем спросить, можно ли связать любые мыслительные явления человека с точными, не меняющимися во времени нервными состояниями, и, следовательно, можем ли мы всегда использовать нервное состояние для описания когнитивного результата. На этот вопрос ответ будет отрицательным. Многие нервные состояния могут привести к одинаковому когнитивному результату (вы можете решать математическую задачу, опираясь на чувство чисел, на визуализацию, на возможность вербализации), а различные когнитивные результаты могут проистекать из одного состояния (например, ваше радостное возбуждение может перетечь в эйфорию или в беспокойство).

Но, возможно в этой переменчивости прячется какая-то неотъемлемая нервная активность, или же эта активность переходит в одно или другое состояние в зависимости от того, чем занят мозг? Если бы мы могли полностью описать эту фоновую нервную активность, могли бы мы узнать, какая именно мысленная активность проявится? Возможно. Но, скорее всего, свойства сознания работают по своим собственным правилам, на нижнем уровне не существующим. К примеру, в словах о том, что из одного следует другое, может быть смысл, а в словах о том, что нервная картина, приведшая к первой мысли, породила нервную картину, приведшую ко второй мысли, смысла может и не быть. Без описания размышлений, связи между двумя нервными картинами вовсе не очевидны. Это значит, что способ организации разума может не быть наилучшим руководством по способу организации мозга — может быть, что у разума есть собственное мнение.

И наоборот, наши предположения о том, что нервные эффекты просто описывают когнитивные явления, не являются данностью, а к предположениям о связях между нейронами и мыслями нельзя относиться поверхностно. Лично я, доходя до конца работы по когнитивной нейробиологии, пытаюсь задать себе вопрос, могу ли я теперь сказать нечто новое по поводу когнитивных явлений, исследования которых заявлялись в этой работе, не касаясь работы мозга. Если я не могу этого сделать, то, вероятно, разум не был главным героем этой истории — он был лишь героем второго плана. Этот принцип помогает мне помнить о том, что нервная активность — это работа разума в том же смысле, в каком пятно Габора — это свёртка синусоиды с гауссовой кривой: нервная активность объясняет работу разума безусловно истинными понятиями, которые в то же самое время безусловно ограничены.

Источник