Перед вами несколько необычная статья. Собственно, это и не статья вовсе. Год назад, как раз после Дня космонавтики-2017, я взял интервью у Александра Константиновича Платонова, математика Института прикладной математики.

Человека, который принимал участие в развитии наших ЭВМ и космонавтики. Он был один из тех, кто еще помнил, как программировать на МЭСМ, БЭСМ и Стрелах, кто рассчитывал на них программу выведения «Бури», а потом Спутника, и многое другое. Он хорошо помнил создателей всей нашей техники, от Лебедева до Королева с Келдышем. Ему было 86 лет, но он меня поразил ясностью своей мысли.

По сути, это было не интервью, это — воспоминание о пройденном пути. Я специально задал такой формат беседы, и записал ее на диктофон. И в этом есть проблема: разговорная мысль достаточно далека от литературной, часты скачки мысли, переходы с одного вопроса на другой.

Распознать текст и обработать его оказалось сложным делом. Возникшие во время неясности уточнить уже невозможно – к сожалению, в прошлом году Александр Константинович скончался.

При этом его воспоминания имеют несомненный исторический интерес. Особую сложность для меня обработка воспоминаний, связанных с развитием вычислительной техники. Если в космонавтике я могу провести заметную правку, то в истории ЭВМ сделать это куда труднее.

Хочу подчеркнуть, что это именно воспоминания, беседа, в которой не было возможности проверить свои знания внешними источниками. Память – странная штука. Яркие моменты отпечатываются в ней, а общая хронология со временем забывается. Так что заранее прошу прощения за некоторые неясности, кое-что осталось непонятным и для меня.

Теперь уже не уточнить, но и не публиковать – не выход, информация интересная и достаточно ценная. Я старался максимально сохранить авторскую речь, для этого оставил и математический сленг. Надеюсь, проблем в этом не будет.

Несколько замечаний. Мы обсуждали, в том числе, данный сайт. Статья, что там упоминается – вот она.

Его воспоминания я разбил на три части. Перед вами – первая, в основном она посвящена созданию советской вычислительной техники. Вторая часть посвящена работе в космонавтике, третья посвящена ЦУПу. Но они будут заметно позже. Перехожу к интервью.

— Мой отец закончил Харьковский медицинский, старался, между прочим… Я должен был родиться на Земле Франца-Иосифа, и мама согласилась поехать туда, хотя уже была в положении. Ведь должен быть на зимовке врач!

Но в результате решили, что радист важнее врача, и вместо отца поехал Кренкель. Отец же стал участковым врачом в Забайкалье, область 100 на 100 км, Нерчинский завод. Это на границе с Китаем, на реке Аргунь, за 300 км от железной дороги — вот там я и родился, и отец меня и принимал, как врач. Там же он занялся исследованием болезни Бека – таинственного, малоизученного заболевания. Затем работал в Горьком, Челябинске. Так что я вырос на заводах, и мне, мальчишке четырех-пяти лет, было это интересно.

Когда отец работал на челябинском заводе, ему пришло письмо, что освободилось место в Институте мозга в Питере. Он уволился и помчался. И тут домой приносят повестку – в армию. Мама дала телеграмму в поезд, и в Москве, едва сойдя с поезда, отец пошел в военкомат. Ему сказали: «Езжай назад», а он в ответ: «Я добровольцем хочу!». Отец понимал, что ехать назад не надо. Так он стал авиационным врачом. Во время войны был начмедом 18-й армии, которая прошла от Ельца до Берлина. Вообще в жизни отец успел очень много. Его самое известное достижение – книга «Занимательная психология». Ее очень любят, переиздают в разных издательствах.

Об отце я говорю для того, чтобы стало понятно: подростком я проводил много времени на аэродроме, среди разбитых самолетов. Отец моего друга был начальником ПРМ(полевых ремонтных мастерских). В это время мой отец был на фронте, мне – 14 – 15 лет, летная школа… в общем, тяга к технике тогда, наверное, появилась. К тому же отец был в то время далеко, воевал, и интереса к психологии зародить во мне не мог. А мама была рядом, со мной, и преподавала в школе физику. В седьмом классе я уже прочитал Перельмана.

—Что именно?

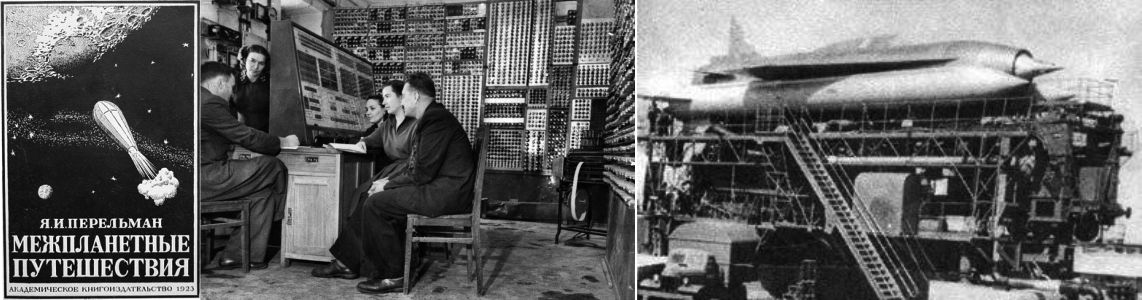

—«Межпланетные путешествия». До этого я хотел быть танкистом, потом полярником, потом моряком, и даже пошел в военкомат — хотел в военно-морское училище мотористом. В трюме работать хотел, по дурости (смеется). Но меня не взяли, потому что у меня день рождения 3 января 1931 года, а брали тогда ребят тридцатого года рождения. Эти три дня – они меня и спасли. Позже, когда в институте учились, хотели все в НИИ-4 попасть, и тоже не попали по дурости, а теперь я счастлив, что мы там не оказались. В общем, в седьмом классе я увлекся межпланетными путешествиями, и занимался в кружке при планетарии, сам Зигель нас пестовал.

— Где это было?

— Этобыло в московском планетарии. Дело в том, что у отца сложилась любопытная биография. В 1937 году он должен был попасть под арест. В то время он активно делал тренажеры и пробивал идею использования их в обучении. Из московского института инновационной медицины его прикомандировали на Качу. И то ли случайно, то ли специально начальник вызвал его назад. Сразу же, буквально в два дня, мы уехали оттуда, и это спасло отца от ареста, потому что там уже кругом все были враги народа. Чистили почём зря.

В итоге отец вернулся в Москву, где-то в подвале нам дали квартиру, и стали мы москвичами. Здесь я заканчивал школу, и уже понимал, куда хочу идти. Пошел выбирать институт. В МАИ экзамены были раньше, чем в МГУ, и я решил – попробую поступить в МАИ, не получится – тогда пойду в МГУ. И знаете, что я вам скажу? Мой совет: учите детей тому, чему они не хотят учиться. Потому что если сами хотят – то сами и выучатся, доберутся, это я по себе знаю. Сравниваю себя с Охоцимским – а с Дмитрием Евгеньевичем мы были очень близки – и делаю вывод: какое счастье, что я не пошел в МГУ! При моем аналитическом складе ума я бы увлекся теорией чисел или еще чем-нибудь таким. А в МАИ меня приучили работать молотком, напильником, сверлить – словом, работать не только головой, но и руками. Пошел бы Охоцимский в МАИ – из него вышел бы заурядный инженер. Потому что Дмитрий Евгеньевич — технарь до глубины души, которого блестяще научили математике. И вот этот математик в технике разбирался лучше всех, и не боялся браться за технические задачи. К этому у него была любовь, а в МГУ его научили всему, чему только можно. Он блестяще знал всю математику, и академиком стал недаром.

— Учебу в МГТУ Вы не рассматривали?

— Нет, МГТУ не рассматривал. Я рассматривал МИФИ. Вот мой школьный товарищ, Витька Протасов, он пошел в МИФИ, он – создатель наших твердотопливных ракет. Однажды он сказал: «Меня Устинов поцеловал в губы и дал Ленинскую премию». Получил он ее потому, что сумел сделать то, чего до этого никто не мог. Сейчас его уже нет в живых.

Дальше со мной произошло следующее: в институте на первом курсе подошёл ко мне Герка Иванов, создатель у Королёва блока «Д», до этого сделавший в Химках боковые маленькие камеры управления, а впоследствии долгие годы работавший представителем Главного конструктора на заводе в Воронеже. Подошел и сообщил по секрету, что есть большая группа людей, которая занимается межпланетными полетами. «Только никому об этом не говори!» — добавил он.

— В каком году это было?

Шел 1948-й год. Потом нас на комсомольском собрании честили за то, что мы, как пионеры, занимаемся какой-то чепухой вместо того, чтобы делать серьезное дело. Когда был первый юбилей после смерти Сергея Павловича Королева, тот самый человек, который мешал нам заниматься «чепухой», декан авиационного факультета, сидел в первом ряду и был вовсю «за». Люди меняются, да.

В нашем кружке был будущий сподвижник Тихонравова, некий Олег Гурко. Он нас всех и организовал. Олег – оригинальная личность. Знаете, кем был его предок Гурко в царское время? Это человек, который хитростью фактически присоединил к России до Амура весь Китай, их мандарина обманул. А попал он в те края, потому что в Британии во время выставки украл гильзу с пулей, за что и был сослан. И во время войны с болгарами этот Гурко сыграл очень большую роль. Так что у Олега в предках аристократ, и сам он был настоящий аристократ.

Олег учился на втором курсе, и у нас, первокурсников, организовал кружок межпланетных полетов, который мы после того памятного комсомольского собрания вынуждены были переименовать в кружок высотных полетов. Вот там и собрались Иванов, Князев, Ржанов, Ежов и Платонов.

Князев, вместе с Раушенбахом, фактически создал систему фотографирования обратной стороны Луны, первую систему ориентации. Его Борис Викторович Раушенбах больше всех любил. Мы с ним ещё студентами занимались перекисью, так он систему ориентации сделал перекисную. Ржанов – это СОБИЗ. Занимался изучением колебаний жидкости в баках, это он открыл Королеву глаза на то, почему падают «семерки». Он нашел этот побитый ТНА, и тогда Королев понял, что они виноваты, и надо ставить демпфер.

Кончил он свою жизнь фактически на должности Воскресенского, руководителя испытаний. Он рано, к сожалению, скончался.

Все эти ребята заслуживают того, чтобы их помнили.

В этом студенческом обществе, которое называлось СНО «Антос», мы сами себе читали лекции. Фактически, закончили там второй институт. Так, химию я знаю, потому что на втором курсе нас заинтересовала химия топлив, и мы специально, целый год, отдельно занимались химией.

Читали друг другу лекции, делали доклады на разные темы. К шестому курсу у нас уже была секция высотных полетов, причем на четырех факультетах! Когда усилиями выдающегося ученого Штернфельда была организована всесоюзная секция космонавтики, там был Меркурьев, и я тоже. Много чего интересного узнал там! Многое из того, что здесь сказано, взято из общения с этими людьми. Меркурьева я привозил к отцу на беседу, в то время его очень интересовали проблемы невесомости.

Так или иначе, институт мы закончили, хотели идти работать в НИИ-4, но не попали в него, и разбросало нас по разным учреждениям. Меня хотели оставить в аспирантуре, но я отказался.

В МАИ я поступил на моторный факультет, изучали там тогда ВРД, воздушные двигатели. И только в то время, когда учился на третьем курсе, организовалась кафедра ЖРД во главе с Квасниковым.

Как оказалось, на нашем курсе был еще один Платонов, Альберт Васильевич. Когда я сдавал устный вступительный экзамен по математике, преподаватель начал давать мне задачи. Я вижу лист с задачами сначала вверх ногами, но как только он поворачивает лист ко мне – сразу говорю ответ. Так первый раз, второй, третий… Вышел на режим, а там не менее двадцати задач было. Преподаватель говорит: «Ничего не понимаю, вы так прекрасно отвечаете, а у вас двойка по математике». Я удивился: «Какая двойка? Не может быть!» Он говорит: «За арифметические примеры». «Не может этого быть! – говорю. – Я решал и слева направо, и справа налево – все сошлось!». Пошли смотреть. Выяснилось, что на двойку написал работу этот самый Альберт Васильевич Платонов, нас перепутали, и его двойку приписали мне. Тем не менее, он тоже поступил, и дальше я неоднократно страдал из-за своего однофамильца. Например, он брал ссуду, а меня потом разыскивали, чтобы я ее погасил.

На старших курсах преподаватели нас очень пестовали. Была на кафедре Екатерина Ивановна Березовская, она уговорила Александра Ивановича Полярного стать руководителем нашего кружка. Хотя я математику знал и любил, но от него узнал две вещи, которым не научили в МАИ: я узнал, что существует вариационное исчисление, а также Полярный научил меня численному интегрированию, методу Эйлера. Он подсунул нам задачу сделать двухступенчатую ракету. Ну, примерно так, как американцы строили свою WAC Corporal после Фау-2. Ежов делал первую ступень, я – вторую. Считали всю эту термохимию. Вместо одного расчета камеры сгорания мы сделали больше десятка! Что такое курс термохимии? Это графики и методика Зельдовича-Полярного, такая была книжка на «синьке»(копия, репродукция технического чертежа, полученная с помощью контактной печати на светочувствительной бумаге). Там расписаны диссоциация, рекомбинация… И надо было прямо по этим графикам снимать. Сначала каждый считал свою точку сам, а потом до нас дошло, что вдвоем лучше получается. Мы сами дошли до этого, а потом в ОПМ нам сказали, что так и надо. Оказывается, это закон: когда делаешь что-то важное, лучше делать это вдвоем одновременно, не распределять работу, иначе с самого начала будут ошибки.

Защищали мы один диплом на двоих, и нам было сказано, что это в первый и в последний раз. Собственно, это была моя первая публикация. Между прочим, это оптимальное ведение ракеты. Надо было посчитать камеры сгорания, чтобы наилучшим образом подобрать двигатель под ракету. Хотя обычно какой двигатель есть – такой и ставят. Короче говоря, это была хорошая школа.

С дипломом из-за «второго Платонова» случился еще такой казус. Нас уже зовут на защиту – а диплом еще не переплетен, в мастерской дежурит человек, наконец нам выдают наши дипломы, подписали их, мы бежим – а они еще влажные, пахнут клеем… Я открываю свой диплом и вижу: содержание-то моё, а на первой странице – мой однофамилец, Платонов А.Б., и название диплома тоже его!

Впрочем, главное в этой истории то, что на этой работе я начал мечтать о том, чтобы сделать вычислительную машину, которая сама делала бы все необходимые расчеты.

После выпуска мы с Димкой Князевым попали в НИИ-1, теперь это Исследовательский центр имени М. В. Келдыша. Сначала – к Георгию Ивановичу Петрову, в третью лабораторию, на диффузоры. Тогда же Келдыш создал шестую лабораторию, аналог RAND Corporation – он хотел иметь под руками людей, которые быстро могут дать ответы на интересующие его вопросы. Вот там я с ними и познакомился.

— Какой это был год? 1952-ой?

— Нет, это был 1954 год… Май, апрель, июнь, июль… В августе у меня сын родился, а я уже в это время был в лаборатории. Мы занимались «Бурей». Тут вдруг выяснилось, что назначили нового начальника отдела в лаборатории, какого-то Охоцимского, и он будет работать на большой машине. Как только я это услышал – пошел в лабораторию, стал проситься. Это мою судьбу и сложило. Мне нужна была эта машина, а ему нужно было дать подчиненных новому начальнику, поэтому мы с Димкой Князевым оказались у Охоцимского.

Потом Димка остался у Раушенбаха, в шестой лаборатории. Бориса Викторовича хотели сделать начальником штаба в лаборатории, поскольку Келдыш хорошо его знал, но Раушенбах отказался, сказал, что административная деятельность – это «не его». Я много писал об этом человеке, из всех академиков он самый настоящий академик! Великолепный математик, он и китайский язык, и китайскую культуру знал прекрасно, еще живопись, музыку. Но он гораздо более сухой…

— Келдыш?

— Келдыш, да… Удивительный человек, неповторимый. Только очень застенчивый. И такой… Он всегда боялся себя, и поэтому другим казался очень отчужденным.

— Когда вы пришли, Егоров там уже был?

— Про Егорова мне есть, что рассказать. В общем, в тот отдел я пришел, потому что хотел заниматься полетами в космос. Когда понял, что крутить арифмометр – это неэффективно, меня привели на БЭСМ. Там я фактически ее освоил, и освоил хорошо. Во-первых, мне это очень нравилось, а во-вторых – очень повезло несколько раз, и так сложились обстоятельства.

Посмотрел я, как работает Лебедев за пультом, и перенял у него такие приемчики работы с двоичными числами, логическими операциями, что стал потом весьма знаменитым. Мне поручили учить людей Королёва работать на БЭСМ, Гречко, Женю Тарасова, Фаворского. Они быстро учились, я один раз объяснял, а дальше они уже сами работали. Так что БЭСМ – это моя первая любовь, это машина, которую я знал назубок, и со всеми ее авторами был знаком. Лебедев тоже личность потрясающая. Келдыш, Лаврентьев, Лебедев – это совершенно особенные люди.

Так я стал программистом до мозга костей. Первой моей работой было выведение «Бури». На этот самый режим, два ускорителя. Мы работали одновременно по «Буре» и по «Бурану». Охоцимский нашел, как вводить аэродинамику в машину. Никаких сплайнов тогда не было, а он придумал так, что наши полуграмотные девочки спокойно все делали. Самое главное там – выбрать границы участков. Вот это очень трудно формализовать. Фактически, нужно семантику кривой заложить в знание…

Я хотел бы сказать несколько слов про машины. Вы упомянули СЦМ…

— Я был прав в предположении, что она оказалась слишком слабой, и потому про нее фактически забыли?

— Сейчас расскажу про нее. История вычислительной техники заслуживает того, чтобы в ней разбирались. Не сразу все было понятно, когда стало понятно – не сразу все было освоено. Интересно сравнить, как это дело развивалось у нас, и как оно развивалось в Америке. Я, наверное, единственный оставшийся в живых из тех, кто работал на первых БЭСМ.

Итак, Лебедев Сергей Алексеевич был сотрудником Михаила Лаврентьева. Лаврентьев работал в Феофании, это предместье Киева, туда надо ехать на электричке из города. Его институт, делавший единую энергосистему всего СССР, находился в огромной, чуть ли не четырехэтажной церкви.

С согласия Лаврентьева, на деньги, которые выделялись институту на создание энергосистемы страны, Лебедев начал делать макет электронной счетной машины. Подробностей не знаю, но ребята, которые с ним потом сделали БЭСМ, говорили, что он все придумал сам, включая систему команд.

— Но откуда он мог взять?

— В Америке в это время было. Делали ЭНИАК уже. Могло что-то и просочиться. Но я видел, как именно он программировал, как все вводил, как он работал с этими тумблерами на пульте. Это двоичные числа. Я видел, что в логике он – мастер, и это он придумал систему команд. Причем все последующие системы команд: Стрелы, М-20 и далее – все они были хуже тех, что придумал Лебедев. Я работал на тех и на этих, и могу сказать, чем именно хуже и почему. В этом «ухудшении» наш Шура-Бура виноват, хотел сделать приятное электронщикам, чтобы им было легче. В результате логика удвоилась.

На БЭСМ было много условий всяких: на разницу, на больше/меньше, плюс/минус, и так далее. А на Стреле и других машинах – сначала выработать признак, а потом уже следующие команды из них. Кроме того, на БЭСМ была команда, которой не было больше нигде. Она необходима для логики, особенно в динамике, в авиации. Это удивительная команда, называлась ПЧ ±. Что это за команда? Рассмотрим трехадресную машину. Первый адрес передать во второй адрес, передать в третий адрес, и вот ПЧ ± – передать со своим знаком, если знак второго адреса положительный, и с обратным, если знак отрицательный.

Это не присвоение знака – и в этом вся суть. Команда присвоения знака однозначная: был плюс – сделали минус, был минус – сделали плюс. Здесь же выбираешь знак с помощью второго адреса. Например, когда руль ложится на упор, надо моделировать положение руля, на который упор он ложится, на тот или на этот. С помощью команды ПЧ ±это можно сделать легко, без нее надо вводить еще несколько команд. ПЧ ± – мощное дополнение к IF-ам, потому что дает возможность сравнивать два знака и выбрать нужный результат в одной команде.

Мне, конечно, очень нравилась БЭСМ. Мы работали в институте точной механики и днем, и по ночам, по 12 часов подряд. Делали «Бурю», считали ее выведение, и там я получил хороший опыт, как решать краевые задачи. История была довольно позорная. Я и Димка Герман из филиала НИИ-1, нынешний МОКБ «Марс», должны были поставить траекторию выведения. А она у нас не сходилась никак, эта задача. Там очень много ограничений возникало по ходу дела, скоростной напор и прочее. А вывести надо на 20 км и на три Маха, с учетом аэродинамики. Я там всё написал, а дальше задача не сходится. В результате в течение недели мы спали по очереди, а тех, кто приезжал, не пускали на машину – наша задача была самой главной, и мы никак не могли ее решить.

В конце концов я понял. Градиенты были неудачные. Сдуру принял решение выбрать два параметра: время включения и время выключения. В самом начале вертикальный старт, потом по тангажу меняется единственный параметр. Фактически получалось два параметра. Прочих ограничений было так много, что ничем варьировать не могли, должны были крутить…

— Я помню, что у «Бури» как раз направление задавалось стартовым комплексом.

— Вот! Но у меня было два параметра: время включения и время выключения. А оказалось, что условия по высоте и скорости с этими двумя условиями практически коллинеарны. И вот, когда я наконец догадался построить, что же у нас там получается – увидел, что градиенты почти параллельны, то есть фактически мы его гоняли «рядом с оврагом». Дмитрий Евгеньевич мне потом сказал: «Саша, вы должны это знать, хороший у вас определитель или плохой». Это хорошая школа была. Оказывается, все элементарно: нужно взять определитель, потому что это объем, натянутый на векторы, а потом взять строки этой матрицы и просто их перемножить! Это я потом узнал, когда Охоцимский мне рассказал.

Между прочим, когда мы на Луну стали летать, опять ввели время включения и время выключения. И вдруг стало появляться время выключения раньше времени включения. Тогда я сделал вывод: выбирай параметры с умом!

Мы, ведь, делали свое дело, сидя где-то глубоко в трюме машинного отделения этого большого корабля, лишь иногда поднимаясь не его капитанский мостик. Многое нам было неизвестно, а теперь открывается. Впервые я это понял, когда увидел ранее секретный фильм о пуске «Бури» по траектории, которую тогда один я с Димой Германом от Толстоусова и считал на БЭСМ. Впервые увидел, что и как.. А.К Платонов. Фрагмент из переписки

Вернемся к истории вычислительной техники. Лебедев делал макет электронной счетной машины, и кончились деньги. Тогда он написал письмо Сталину о том, что идет полезная работа… Прислали комиссию во главе с Келдышем. Келдыш увидел вычислительную технику и, надо отдать должное его прозорливости, понял перспективу. В результате вышло постановление правительства по этому поводу. Первый пункт: переименовать макет электронной счетной машины в малую электронную счетную машину. Пришел я на БЭСМ, а мне говорят: вот БЭСМ, а там – МЭСМ, малая электронная счетная машина. Так вот, ничего подобного: это был макет, а постановлением правительства его переименовали в МЭСМ. Второй пункт: сделать большую электронную машину – БЭСМ. Поручили это директору Института точной механики.

МЭСМ

Что такое Институт точной механики? Находится от в Москве, на Ленинском проспекте, рядом с Физическим институтом. Он был создан для того, чтобы делать всё, что связано с перфокартами. Перфокарты фирма IBM делала ещё для первой переписи в России, в девятнадцатом веке. То есть Россия заплатила хорошие деньги какой-то маленькой фирме по имени IBM, и с этого началось ее развитие. У нас же вся статистика была на табуляторах. И вот они «чух-чух-чух»…

Что там за техника была? Сортировщики, перфокарты, принтеры, печатавшие перфокарты на специальной бумаге. Сплошная механика! Директор института, делавшего вычислительную технику, которая в то время использовалась, не справился с задачей. И была целая история: как уговорили Лебедева (Лаврентьев его уговорил), и Лаврентьев стал директором института, а потом и Лебедев стал директором института вместо того «неудачного» академика. И они сделали БЭСМ. Как сделали? Собрали дипломников и курсовые работы физических факультетов нескольких институтов, и студенты сделали эту машину. Сначала они на своих проектах сделали проекты, затем в мастерских сделали «железо». Процесс пошел, вызвал интерес, включилось Министерство радиопромышленности.

Первым сделали не СЦМ, а так называемый цифровой интегратор. И Келдыш нас с Охоцимским отправил в КБ посмотреть на него. Нам показали целый ящик, что они там нагородили… Если коротко: брали производную второй точки, а использовали ее для первой, то есть это был метод первого порядка, да еще с плохим остаточным членом. Охоцимский все это понял и раскритиковал. Когда я к нему пришел, он тут же мне объяснил то, что в свое время объяснял еще Полярный: метод Эйлера, с пересчетом, а это – второй порядок.

Потом они сделали СЦМ. Но до СЦМ завод, который выпускал табуляторы и прочую механику, тоже сделал свою электронную машину. И это была первая мощная машина в НИИ-1. Когда я пришел с БЭСМ на эту машину, у меня глаза полезли на лоб. Люди, которые ее делали, просто лепили из того, что у них есть. Там не было никакой идеи, то есть на ней я практически ничего не смог бы сделать! Она умела умножать, складывать, делить, имела память, действительно, и у нее был какой-то такой хитрый код, что не воспользуешься. Но это тоже была попытка! Потом появился СЦМ. Машина была неплоха, Келдыш с удовольствием ее взял, потому что ему было нужно, он создал институт, чтобы внедрять вычислительную технику везде, где только можно. Он осознал еще тогда, в Киеве, насколько это правильный путь. Вот он ее и забрал, и все были счастливы на ней работать, и я тоже.

— Большая машина была?

— Ну вот представьте себе шкаф высотой выше той фотографии (показывает рукой).

— Получается, метра полтора?

— Да, шкаф вот такой ширины, может быть, чуть побольше (показывает руками). И длины вот до меня.

— Выходит, метра три.

Такой шкаф. Там внутри барабан, и где-то рядом – пульт. Беда заключалась в том, что из-за барабана все было очень долго.

Даешь команду «если» (if), и должен восемь команд ждать, пока там подойдет дорожка под головку. Нам разработчики говорили: просто найдите, что делать в эти восемь команд, но у нас из-за этого получалось в восемь раз медленнее.

Но Сева все-таки сумел всё сделать, потому что на БЭСМ работала абсолютно вся страна. В Институте механики был первый отдел в левой башне – это была территория ОПМ, отданная Келдышу. Мы там и ночевали. И спускались, и поднимались, и работали. На БЭСМ шли атомные проекты, плюс Королёв, плюс тут же Левин стал заниматься переводом с французского, потом начали предсказывать погоду. Поэтому Келдыш взял СЦМ и нас перевели на нее, чтобы освободить время на БЭСМ.

БЭСМ

В связи с БЭСМ вспоминается эпизод. Как всех выгоняли с машины. Её основное время было у Курчатова, и велели никому времени не давать, пока они не завершат всю работу. Это очень разгневало Лебедева. Изначально он распределял время сам, и был не согласен с подобным требованием, но Курчатов выбил это постановление. Тогда у меня закончилось время в восемь часов, нужно идти домой. Тут как раз входят девочки Курчатова с перфолентами. Но за ними входит разгневанный Лебедев со словами: «Это неправильно!».

Короче, Сергей Алексеевич сам сел за пульт, а я не ушел. И вот тут-то я и подглядел, как он работал. Там было 6 или 8 задач, каждая, наверное, часа на полтора, а то и больше. Так он во всех нашел ошибку и потратил на это меньше часа. Вот это, я вам скажу, мастерство. После чего обернулся ко мне: «Вы можете считать?” Я ответил: «Да!» «Считайте!» — сказал Сергей Алексеевич и вышел. И я считал до утра.

Как он это делал? Перфолента была двухдорожечная, тут синхроимпульс, а здесь либо ноль, либо единичка. Дырка – это единичка, нет дырки – ноль. Вот такой ширины перфолента, и вот такая бобина. На ней перфолента, если смотать – то вот такой высоты (показывает руками). Обычная ошибка: пробита лишняя единица или не достает синхродырки. На этой «дырке» вся программа сдвигается на одну единичку. Он сидит, смотрит на пульте, крутит ленту, и выскакивает АВОС. Он начинает методом деления пополам программы искать, где вылезает «дурная» команда. Раз сдвинута – значит, уже «дурная». Находит. Хорошо. Это не сложно. Этим и я этим пользовался. Но дальше надо идти в конец коридора, там стоит лента, надо ее размотать.

И где этот сдвиг, как найти? Что делал Лебедев? Он знал, на сколько команд раньше надо набрать адрес, чтобы крутящаяся бобина остановилась в нужном месте. Что заметно ускоряло процесс.

— У СЦМ тоже была программа на перфоленте? Или там задавалось на пульте?

— Что же мы вводили в СЦМ? По-моему, перфоленту, не помню… Лента, скорее всего. Могла быть только она…. Я впервые пятидорожечную ленту увидел уже на ТК, международный телеграфный код.

-Результаты как получали?

Распечатка была сбоку. Вот тут стоял шкаф, а там была распечатка. Как она тарахтела! На Стреле она выдавала перфокарты, нужно было идти в другой зал, и там, на этом табуляторе, печатать. Вот там было очень неудобно. Впрочем, СЦМ в моей памяти — это некий урод

-Медленный? Из-за этих барабанов в восемь раз медленнее?

-Конечно. Оперативная память на магнитном барабане. Там история была непростая. БЭСМ должна была дать 10.000 операций в секунду. Но она запроектирована на память на электростатических трубках. Возникла драка. МЭП, который трубки делал, он сказал, что мы можем сделать только определенное количество. Кому отдать? И на самом верху решали: БЭСМ или Стреле? Нужно было заранее заложить в госплане, задолго до создания машины.

БЭСМ была запроектирована на эту память и скорость 10 000 операций в секунду, а американцы имели в это время то ли пять, то ли восемь, и БЭСМ была бы первой в мире по скорости. Но не было трубок.

Тогда Лебедев и ребята сделали память на ртутных трубках. Это вот такая светодиодная лампа, в ней пары ртути, скорость звука маленькая, и в каждой трубке 16 чисел по 64 числа. Увы, я стал многое забывать.

Собственно, даже первый дисплей в мире был сделан на БЭСМ, Соколовым, замечательный парень. Он на барабан записывал специально такие команды, чтобы морда появлялась, улыбалась и многое другое. Но, из-за замены, БЭСМ на трубках давала только 1000 операций в секунду. Более того, на них все расчёты велись в 2 раза, обязательно, потому что эти ртутные трубки часто сбивались.

Когда потом перешли на электростатическую память — это было на моих глазах. Машину остановили буквально на полмесяца или может чуть-чуть больше. В результате они из последовательной машины сделали параллельную. Вся команда молодых ребят– ведь Мельников и другие были еще мальчишками – засучив рукава, все переделала. Сделали свои 10 тысяч операций в секунду, потом еще подняли частоту, и у них получилось 12 тысяч.

Помню тот момент. Мельников мне говорит: «Смотри! Смотри, я сейчас стране еще одну Стрелу подарю!» И на этом генераторе поворачивает ручку, просто увеличивая частоту.

Он веселый был мужик. Помню, как всех разыгрывал. Показывал простую команду и на спор утверждал, что выполнит эту команду и будет АВОС. Все инженеры вокруг него собрались, он сидит за пультом, а пульт прекрасный был, из дубового дерева… Он выполняет команду и действительно получает АВОС. Почему? А он ногой где-то под пультом устраивал замыкание, знал, что там где-то что-то оголилось. Вот такие у него шутки были.

Мне потом этот пульт так жалко было. Когда ломали БЭСМ, я Мельникова спросил: «Почему не в музей, это же вся страна работала?» А он говорит: «А у них места нет!». Потом сотрудники политехнического музея, на моих глазах, бегали, пытались хоть что-нибудь найти. Вот оно, отсутствие культуры.

Но когда я вспоминаю то время, я чувствую, что на ИПМ была «эпоха кольца». Читали Ефремова? Вот я и попал в «эпоху кольца». Хорошее было время. Столько интересных проектов.Самое удивительное, что было тогда сделано, это «Сетунь», тройничная арифметика. Чудная идея.

Конец первой части.

Источник