<< До этого: Британская паровая империя

Железные дороги и континентальная власть

Викторианская эпоха стала эпохой расцвета пара. Паровые суда могли решать судьбы мира, в результате чего империи формировались вокруг потребностей пара, Великобритания стала главной державой эпохи. Но пар создавал и расширял не только торговые и культурные сети, но и военные и политические. Более быстрые коммуникации и перевозки позволяли имперским центрам легче распространять свою власть, но они также позволяли товарам и идеям легче перемещаться по тем же каналам. Возможно, строительство пароходов, прокладка кабелей и железных дорог чаще определялось коммерческими, а не имперскими интересами, хотя во многих случаях эти два интереса были настолько переплетены, что их трудно было разделить: ведь главная привлекательность империи (помимо престижа) заключалась в материальных выгодах, которые можно было извлечь из завоёванных территорий.

Эту взаимосвязь можно проследить на примере развития железнодорожной системы в США. В то время как британская торговая и имперская мощь основывались на владении океанами, Америка черпала силу в континентальных масштабах своих владений. Пароходы в какой-то мере способствовали тому, что огромные внутренние пространства стали более доступными, а ещё сыграли вспомогательную роль в войнах, в результате которых контроль над континентом был отвоёван у коренных американских народов и Мексики. В 1847 г. паровой флот совершил набег на мексиканские порты и помог захватить прибрежную базу армии в Веракрусе, но затем армии с вьючными мулами пришлось пройти сотни километров по суше, чтобы захватить Мехико. Аналогичным образом пароходы доставляли войска и обеспечивали огневую мощь в ходе многочисленных индейских войн XIX в., когда поблизости имелся судоходный водный путь[1]. Но чаще всего армия полагалась на лошадей.

Пароход на реке Миссури.

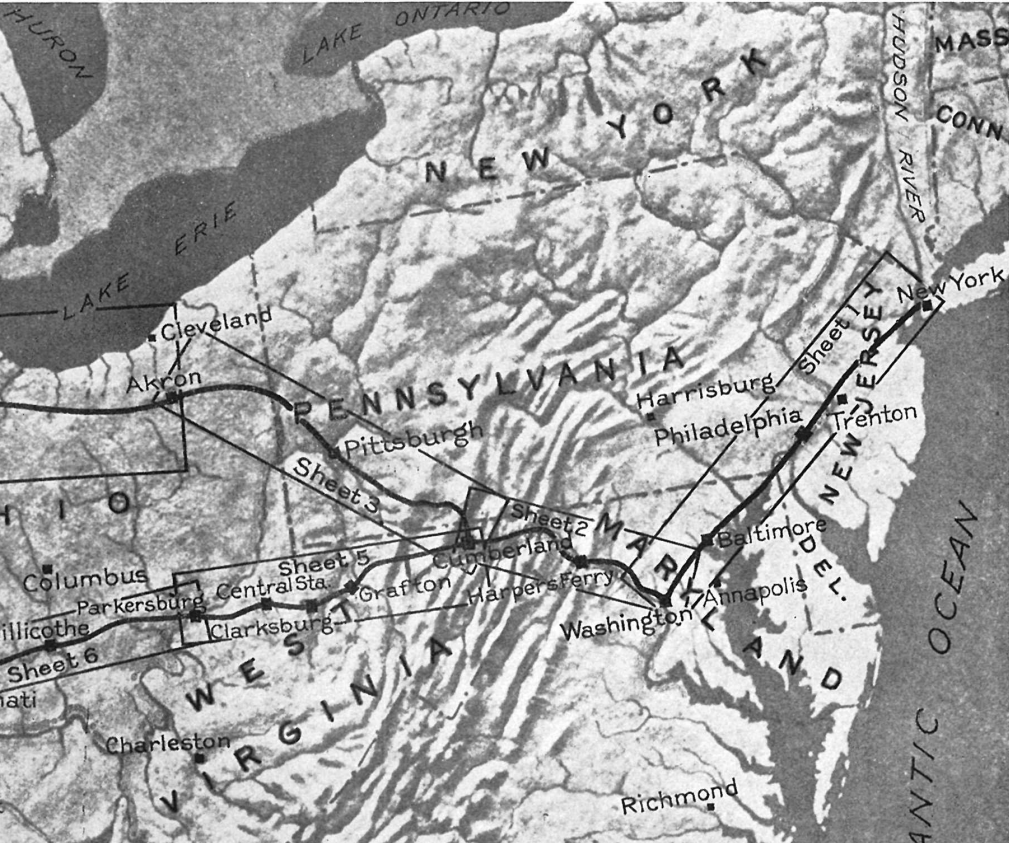

Технологией, которая раз и навсегда связала континент с помощью паровой энергии, стала железная дорога. Начало развития рельсового транспорта в США повторило британскую историю, но в меньшем масштабе и в более сжатые сроки: конные шахтные рельсы привели к появлению небольших местных конных грузовых дорог, за которыми, в свою очередь, последовали междугородные линии, перевозящие пассажиров и грузы, и, наконец, постепенно паровозы стали единственным источником тяги на рельсах. Таким образом, в США в 1830-х годах, примерно одновременно с бурным развитием железных дорог в Великобритании, были созданы все условия для железнодорожного бума[2]. Американский торговый класс бросился со своими деньгами на железнодорожные проекты, привлекаемый к новой технологии жадностью и подгоняемый страхом. Канал Эри был главным символом и источником этого страха. Завершённый в 1825 г., он грозил перекачать все богатства Запада в Нью-Йорк через Великие озёра. Другие ведущие торговые города морского побережья — Филадельфия, Балтимор, Чарльстон — рисковали оказаться в стороне и остаться без выхода к растущему населению и торговле Запада. Их штаты отреагировали на это грандиозными проектами, призванными составить конкуренцию нью-йоркским[3]. Конечно, одним из вариантов было проложить собственный канал, но без существующего водотока, идущего в нужном направлении – а такового в некоторых городах, например в Балтиморе, не было — это было бы очень сложно. Кроме того, Аппалачи представляли собой серьёзное препятствие для прокладки водного маршрута на запад. Через возвышенности можно было прорыть туннели, или перебросить суда через них при помощи шлюзов и спусков, но всё это потребовало бы огромных затрат. И даже при наличии конной тяги (которая оставалась распространённой на протяжении 1830-х годов) железнодорожные вагоны могли двигаться быстрее, чем буксируемые каналом суда. Поэтому к 1830 г. несколько железных дорог (например, Балтимор & Огайо, или B&O, которая должна была соединить город с одноимённой рекой, хотя для этого потребовалось более двух десятилетий) начали тянуться на запад. На этой рельефной карте двадцатого века показан маршрут железной дороги Балтимор & Огайо. Она даёт представление о том, с какими сложными географическими условиями приходилось иметь дело. [George P. Grimsley, «The Baltimore & Ohio Railroad», XVI Международный геологический конгресс (Вашингтон: 1933 г.)].

Некоторые города, в которых уже были созданы канальные компании, перешли на железную дорогу, когда события в Великобритании показали практичность этой технологии. Пенсильвания, уже вложившая значительные средства в строительство каналов, отказалась от плана соединить каналами реки Делавэр и Саскуэханна, основываясь на данных, полученных из Англии. Уильям Стрикленд, ученик Генри Латроба, посетивший Англию в 1825 г. с целью ознакомления с последними достижениями в области транспорта, сообщил правительству, что будущее за железными дорогами, и первое поддержало идею строительства железной дороги длиной сто тридцать два километра от Филадельфии до Колумбии[4]. В первые годы американские железнодорожные технологии во многом зависели от инженеров, подобных Стрикленду, ездивших в Великобританию для изучения конструкции локомотивов и железных дорог. Первые крупные железнодорожные линии в Массачусетсе, Нью-Джерси, Пенсильвании и Мэриленде были построены по образцу английской линии Ливерпуль — Манчестер[5]. Эти ранние железные дороги были паровыми, и в основном полагались на локомотивы, привезённые из Великобритании или созданные по британским образцам. Многие ранние американские локомотивы либо поставлялись прямо из мастерской Джорджа и Роберта Стефенсонов в Ньюкасле, либо копировали конструкцию локомотивов Стефенсонов «Самсон» или «Планета»[6]. «Старина Железнобокий» — первый локомотив, построенный филадельфийским промышленником Матиасом Болдуином. Он является практически точной копией стивенсоновского локомотива «Планета».

Три фактора постепенно направили американскую железнодорожную технологию по пути, отличному от британского: наличие Аппалачей, относительная нехватка капитала и рабочей силы к западу от Атлантики и обилие там дешёвой земли и древесины. Доминирующая схема железных дорог в Великобритании представляла собой ступенчатые трассы, сделанные как можно более ровными и прямыми, с пологими поворотами, что обеспечивало безопасность локомотива и вагонов на путях и минимизировало затраты на приобретение земли. Мосты и виадуки строились из прочного камня и железа, что делало их долговечными[7]. Подобные конструкции можно было встретить и на первых железных дорогах восточного побережья: например, виадук Томаса на линии B&O перекинули через реку Патапско на арках из прочной каменной кладки (и он стоит там до сих пор). Виадук Томаса — типичный представитель британского стиля в раннем американском железнодорожном строительстве.

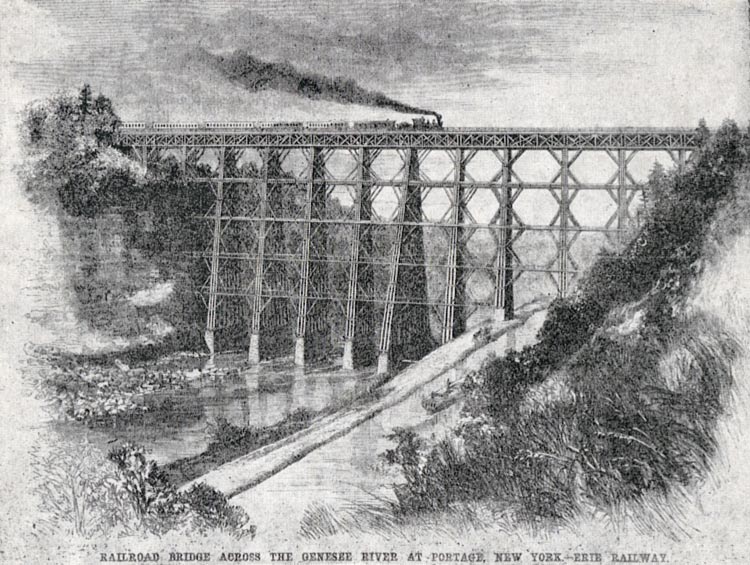

Однако американские строители не могли позволить себе придерживаться такого же подхода, когда они продвигались на запад, преодолевая высокие горы и огромные расстояния для того, чтобы добраться до небольших городов долины Огайо и других западных районов. Соединённые Штаты в большинстве своём всё ещё воплощали джефферсоновский идеал сельского, аграрного общества, особенно на западе, где в городах проживало всего около 7% населения. Крупные города с богатой прослойкой торговцев, развитой банковской системой и свободными капиталами существовали только на побережьях[8]. Для того чтобы железные дороги работали в таких условиях, требовался более прямолинейный подход. Дешевизна строительства перевешивала все остальные факторы. В первые годы строители часто прибегали к использованию хлипких рельсов, состоящих из тонких металлических полос, прибитых к деревянному брусу. Они избегали дорогостоящих работ по прокладке тоннелей и выравнивания местности для прокладки дорог через холмы или горы, предпочитая более крутые уклоны и крутые повороты: к 1850 г. в США было проложено всего 18 км железнодорожных тоннелей против 129 в Великобритании, несмотря на то, что общая протяжённость американских путей к тому времени в несколько раз превышала протяжённость путей в Великобритании, большая часть которых проходила через горные местности. По мере продвижения рельсов на запад американские железнодорожники научились строить мосты из деревянных ферм — материала, легкодоступного в густо заросшей лесом долине Огайо, — а не из железа или тяжёлых каменных конструкций, как, например, виадук Томаса[9]. Деревянный эстакадный мост через реку Генези в Нью-Йорке, более характерный для полностью сформировавшегося стиля американского железнодорожного строительства.

Крутые подъёмы и резкие повороты американских железных дорог потребовали внесения изменений в конструкцию локомотивов: им были нужны более мощные двигатели для транспортировки грузов по крутым склонам и поворотные колёса для прохождения поворотов без схода с рельсов. В 1832 году Джон Б. Джервис, главный инженер нью-йоркской железной дороги «Мохавк и Гудзон», разработал четырёхколёсное шасси для передней части своего локомотива, которое могла поворачиваться независимо от основного шасси, позволяя локомотиву проходить более крутые повороты. Другие инженеры быстро скопировали эту идею. Матиас Болдуин из Филадельфии, ставший впоследствии самым плодовитым строителем американских локомотивов, свой первый локомотив (1831 г.) он смоделировал по образцу «Планеты» Стефенсона. Однако к 1834 г. он разработал новую конструкцию, включающую шасси Джервиса, которую он продавал десятками в течение следующего десятилетия[10]. Несколько лет спустя конкурирующий филадельфийский локомотивостроитель Джозеф Харрисон-младший разработал уравнительную балку для равномерного распределения веса машины на несколько осей. Это открыло дорогу локомотивам с четырьмя и более ведущими колёсами, обеспечивая мощность, необходимую для подъёма в гору[11]. «Ланксатер» 1834 г. Болдуина. Обратите внимание, что передние четыре колеса могут поворачиваться независимо от задних, ведущих колёс.

Одним из определяющих процессов современности стало преодоление человечеством циклов и рамок природного мира, которые определяли его существование на протяжении тысячелетий. Паровая энергия, как мы уже видели, способствовала этому процессу, предоставляя портативный источник механической энергии, которую мы «обманом» выманили у природы, извлекая запасы углеродистого вещества, веками хранившегося под землёй. В качестве примера можно привести русла рек и ручьёв, которые определяли направление расселения человека с тех пор, как он начал селиться. Река — это не только источник питьевой воды и естественная канализация, но и магистраль для передвижения и торговли. Ещё до первых исторических записей люди перемещали сыпучие грузы (продукты питания, корма, топливо, лес, руду) в основном по воде. Пароходство позволило людям более интенсивно эксплуатировать водные пути, но затем появились железнодорожные линии, которые расширили существующие бассейны, выступив в роли новых «притоков». Наконец, появившиеся к середине века магистральные железные дороги создали искусственные железные реки, совершенно не зависящие от воды, по которым товары с водных просторов стекались в крупные торговые узлы, где они могли найти своего покупателя[12]. По мере продвижения железных дорог на запад США они также высасывали жизнь из пароходной торговли, которая превратилась в тень своего прежнего величия. Поезда ходили в несколько раз быстрее, следовали от города к городу самым прямым путём и, не подверженные засухе, наводнению или заморозкам, работали круглый год практически в любую погоду[13]. Эффективные, надёжные, не подверженные капризам и циклам природы, они были воплощением современности. Как писал Марк Твен в 1883 г., впервые за несколько десятилетий посетив Сент-Луис: …ярче всего изменения были видны на «причале». …Полдюжины спящих пароходов там, где раньше я видел целую милю бодрствующих! Это было меланхолично, это было тоскливо. Отсутствие вездесущего и весёлого пароходчика в бильярдном салуне было объяснимо. Его не было, потому что его время кончилось. Его занятие ушло, его власть ушла, он влился в общее стадо, он мелет на мельнице, как обритый Самсон, и стал незаметен[14]. К 1880-м годам крупные приречные города, такие как Цинциннати и Луисвилл, города, обязанные своим существованием торговле на реке Огайо, города, сформированные тысячелетиями водной торговли, отказались от естественной магистрали, лежащей у их подножия. Около 95% своих товаров — от хлопка и табака до ветчины и картофеля — они отправляли по железной дороге[15]. Пароход явно проигрывал. Но в долгосрочной перспективе ни один из городов восточного побережья — Балтимор, Филадельфия, Чарльстон — не выиграл от вложений в железную дорогу. Нью-Йорк продолжал доминировать над всеми ними. Вместо этого главный победитель наступившей эры американских железных дорог появился на стыке новых железных рек Среднего Запада: на берегу озера Мичиган из илистого грунта, созданного железной дорогой, поднимался новый огромный мегаполис. Реки и гавани на протяжении тысячелетий давали жизнь многим крупным мегаполисам, но Чикаго стал первым городом, развитие которого ускорилось благодаря рельсам. Не то чтобы вода была здесь ни при чем: небольшая река Чикаго протекала рядом с водоразделом реки Иллинойс, в результате чего она получала огромный потенциал в качестве водного звена, способного соединить судоходные потоки системы реки Миссисипи с Великими озёрами (а значит, через канал Эри – и с Нью-Йорком, торговым узлом всей страны). В 1830-х гг. Чикаго был ещё маленьким грязным торговым центром, его внутренние районы были недавно отвоёваны у индейцев потаватоми, но спекулятивный пузырь на рынке недвижимости раздувался на предположениях, что значение города возрастёт, когда будет построен канал, соединяющий две водные системы[16]. Этот «пузырь» лопнул в момент кризиса 1837 г., и долгожданный канал появился только в апреле 1848 г. при поддержке правительства штата и федерального правительства[17]. К тому времени уже началось строительство первой из железных дорог, которая вскоре затмит канал по своему экономическому и культурному значению. Строительство «Объединённой железной дороги Галена и Чикаго» курировали серьёзные люди из Чикаго, но финансировали её в основном фермеры, проживающие вдоль предполагаемого маршрута, которые раскошеливались, полагая, что железная дорога повысит стоимость их урожая и земли. К началу Гражданской войны «Галена и Чикаго» стала лишь одной из частей сети железных дорог, протянувшихся от Чикаго через Иллинойс и южный Висконсин к различным пунктам на Миссисипи — Галена на северо-западе, Рок-Айленд на западе и Куинси на юго-западе — по которым сельскохозяйственная продукция из глубинки доставлялась в город, а обратно везли промышленные товары, например, новые жатки McCormick, производимые в Чикаго. Железные дороги Чикаго, в районе 1866 года. Магистрали, выходящие на запад (такие как Chicago & North Western и Chicago, Rock Island & Pacific), связывали Чикаго с природными ресурсами Среднего Запада. Магистральные линии вдоль озера Мичиган (Питтсбург, Форт-Уэйн и Чикаго; Lake Shore & Michigan Southern) связывали его с рынками Востока. [David Buisseret, Historic Illinois from the Air (Chicago: University of Chicago Press, 1990), p.135].

Эти линии образовали первый из двух различных «железнодорожных районов», обслуживавших Чикаго. Второй, принадлежавший и эксплуатировавшийся в основном восточным капиталом, состоял из ряда параллельных магистральных линий, которые образовывали разветвляющуюся связь с городами востока, особенно с Нью-Йорком. Озеро Мичиган, которое с точки зрения железных дорог было скорее барьером, чем магистралью, служило узким местом, через которое обе эти железнодорожные системы попадали в Чикаго. Конкуренция между различными входящими линиями (а в свободные от льда месяцы — и с озёрными перевозками сыпучих грузов) поддерживала низкие тарифы и способствовала укреплению преимуществ Чикаго. Западная железнодорожная система собирала продукцию равнин и прерий Запада — зерно, скот и древесину, а восточная система массово отправляла её на голодные рынки. Город, расположенный между ними, выполнял функции посредника, продавца, переработчика, склада и т.д: «Мясник свиней для всего мира,- производитель инструментов, укладчик пшеницы,- игрок с железными дорогами и грузоперевозчик страны»[18]. Соперник Чикаго в борьбе за титул западных ворот, Сент-Луис, долгое время служил местом сосредоточения товаров, стекавшихся с территорий к северу и западу от него по рекам Миссисипи и Миссури — бывшим местам стоянок Льюиса и Кларка. Но когда чикагские железные дороги достигли Миссисипи, они перекачали эти грузы на восток, лишив Сент-Луис средств к существованию. Изображение чикагского склада Union Stock Yards 1870-х годов, где скот с равнин превращался в мясо. Сейчас на этом месте находится промышленный парк.

В середине 1850-х гг. речники провели короткую атаку на железные дороги, попытавшись воспрепятствовать их распространению на запад, в процессе которой в 1857 г. мост Чикаго и Рок-Айленд через Миссисипи был признан опасным для судоходства. Будущий президент Авраам Линкольн приехал в Чикаго, чтобы возглавить защиту, и добился решения суда присяжных в свою пользу, что, с практической точки зрения было победой железнодорожников[19]. Такие города, как Омаха (штат Небраска), которые, естественным образом концентрировались на торговлю вниз по реке Миссури, теперь смотрели на восток. Как сообщал один корреспондент около 1870 г., «Омаха ест чикагские продукты, носит чикагские ткани, строит из чикагских пиломатериалов и читает чикагские газеты. На старинных магазинных ящиках в подвале написано «Сент-Луис»; на тех, что стоят на тротуаре, — «Чикаго»»[20]. Однако Сент-Луис был не единственным городом, пострадавшим от расширения железных дорог на запад, и его судьба была далеко не самой мрачной. В результате американо-мексиканской войны 1846-1848 гг. Соединённые Штаты получили новые обширные территории на Западе, в том числе Верхнюю Калифорнию на побережье Тихого океана. Вскоре после этого Джеймс Маршалл обнаружил крупинки золота в водах лесопилки, которую он основал на холмах к востоку от форта Саттерс, где в будущем располагался город Сакраменто. Слухи о богатстве, текущем в ручьях, привлекали на новую территорию сотни тысяч отчаянных, глупых и хитрых авантюристов. Для тех, кто жил на Атлантическом побережье, самый быстрый путь к мгновенному богатству включал в себя два пароходных маршрута — по Мексиканскому заливу и Тихому океану, соединённых коротким, но трудным переходом через малярийный Панамский перешеек; при благоприятном стечении обстоятельств это можно было сделать за месяц-два. Морское путешествие вокруг южной оконечности Южной Америки и обратно занимало в два-три раза больше времени, но зато исключало риск тропических заболеваний. Прямой путь по суше был худшим из двух вариантов: он занимал столько же времени, сколько и путь через мыс Горн, но при этом добавлял риск смерти от болезней или травм, в процессе провоцируя страх перед нападением индейцев. Этот путь выбирали только те, кто не мог позволить себе морской переход[21]. По мере того как население Калифорнии росло, а тихоокеанская торговля расширялась, любому американцу, обладавшему хоть каплей алчности, становилось ясно, что большую прибыль можно получить от более безопасного и надёжного способа добраться до Тихого океана, что трансконтинентальные железнодорожные пути станут наилучшим средством для этого, и что, несмотря на договоры и другие обещания, коренных жителей, живущих на этом пути, придётся оттеснить в сторону во имя прогресса. Закон Канзаса-Небраски оставил лишь часть Оклахомы в качестве «неорганизованной территории», на которую ещё не претендовали белые поселенцы.

Эту работу всерьёз начали проводить в середине 1850-х годов. Закон Канзаса-Небраски 1854 г., наиболее известный своей значительной эскалацией напряжённости по вопросу рабства, которая вскоре породит Гражданскую войну, возник из-за желания железнодорожников, таких как сенатор Стивен Дуглас из Иллинойса, открыть путь на запад. Дуглас предпочёл бы проложить маршрут через Небраску по равнине долины реки Платт, но это была территория индейцев, на которой по договору проживали такие племена, как кикапу, делавары, шоны и другие. Ни один инвестор не стал бы связываться с железной дорогой, которая не проходила бы через надёжно контролируемые белыми земли, и поэтому Индейская территория должна была уступить место новым американским территориям — Канзасу и Небраске. Проживавшие там ранее люди могли либо бежать на запад, либо перебираться на последний остаток Индейской территории в Оклахоме. Любой следящий за происходящим человек мог предвидеть, что ни одно из этих убежищ не останется убежищем надолго[22]. Трансконтинентальная железная дорога была построена в типично американском стиле, с деревянными эстакадами, как, например, эта. У этого локомотива четыре ведущих колеса, что обеспечивает ему большую тяговую мощность.

Махинаций, связанных с планированием и финансированием трансконтинентального маршрута, было столько, что о них можно писать целые книги. Гражданская война послужила решающим толчком к прекращению разговоров и началу строительства, поскольку федеральному правительству больше не нужно было учитывать при планировании мнение южан. Как и предлагал Дуглас, маршрут начинался в месте слияния реки Платте с рекой Миссури в Омахе и тянулся на запад через равнины и горы к Сакраменто, самому центру «золотой лихорадки». Несмотря на несколько набегов, в результате которых пострадало оборудование или погибли небольшие группы рабочих или солдат, шайены, сиу и другие племена, проживавшие в этом районе, практически не смогли помешать продвижению железной дороги, которая могла рассчитывать на защиту армии США. Помимо военного прикрытия, правительство обеспечило выгодность этого предприятия для железнодорожных компаний (Central Pacific и Union Pacific), выделив им щедрые земельные наделы вдоль полосы отвода, которые они могли продавать фермерам или напрямую брать под них кредиты[23]. Железные дороги на западе США в 1880 г. [John K. Wright, ed., Atlas of the Historical Geography of the United States (Washington: Carnegie Institution, 1932)].

Наличие нового железнодорожного маршрута, а также других многочисленных линий, появившихся на Западе (часто с земельными грантами), ускорило дальнейшее отторжение земель. Благодаря им западные земли стали легкодоступными для восточных поселенцев или иммигрантов, а сами земли стали привлекательными, поскольку они обеспечивали возможность доставки сельскохозяйственной продукции на рынок. Железные дороги также привели к разрушению основного ресурса, от которого зависело существование конных племён Великих равнин. В течение десятилетий поезда доставляли домашний скот на городские скотобойни; теперь же новые линии через Великие равнины сделали выгодным для белых охотников убивать стада бизонов на месте, а затем отправлять их на восток по железной дороге[24]. Северная Америка превратилась в континент, связанный паровым транспортом, к ущербу для одних и к счастью для других. К 1880 году путешественник из Омахи мог добраться не только до Сакраменто, но и до Лос-Анджелеса, Батта, Денвера, Санта-Фе и Эль-Пасо. К 1890 году белое население, распространявшееся по этим железным дорогам, настолько охватило Запад, что отдельная граница расселения перестала существовать[25]. Ничто так не символизирует превращение Соединённых Штатов в железнодорожный континент (не говоря уже об общей власти пара над вытеснением природных циклов обычаями, удобными для хозяйственной деятельности человека), как рассвет железнодорожного времени. В начале 1880-х годов железнодорожные компании страны использовали свои полномочия для того, чтобы изменить исчисление времени на всём континенте, и, по большей части, их изменения не заставили себя ждать. Традиционно местные жители переводили часы на местный солнечный полдень — время, когда солнце находилось в самой высокой точке неба. Но для железнодорожных сетей, охватывающих множество станций, это не годилось: поезда, в отличие от всех предыдущих видов транспорта, можно было планировать с точностью до минуты, и для их планирования требовалось стандартное время. Поэтому каждая железнодорожная компания стала вести собственное железнодорожное время (синхронизированное с городом, в котором находилась её штаб-квартира), которое использовалось на всех её станциях: в апреле 1883 года в США существовало сорок девять различных железнодорожных часов[26]. В том же месяце Уильям Ф. Аллен, инженер-железнодорожник, выступил на съезде руководителей железных дорог с предложением стандартизировать всю железнодорожную систему США на основе часовых поясов. Это позволило бы удовлетворить различные требования: учёные хотели получить систему времени, которую они могли бы использовать для согласования измерений по всей стране и на земном шаре, правительства штатов — более единые стандарты времени, а путешественники — более понятные расписания. В Великобритании по аналогичным причинам (и в результате аналогичного процесса) уже было принято гринвичское среднее время в качестве национального времени — в 1847 г. оно было введено в качестве железнодорожного времени в масштабах страны, а в 1880 г. было утверждено правительством. Компании ввели эту систему в ноябре 1883 года, а к марту следующего года большинство крупных городов США перевели часы в соответствии с новой системой железнодорожного времени[27]. Как показано на этой карте 1884 г., железнодорожная система времени не совсем соответствует современным часовым поясам США (принятым федеральным законом в 1918 г.), но она узнаваемо похожа.

К настоящему моменту мы уже проделали изрядный путь по течению, изучая последствия появления парохода и локомотива — самых романтичных и ярких символов эпохи пара. Теперь мы должны вернуться к центральному руслу нашего повествования, возобновив рассказ о развитии технологии паровой машины – то есть, самого движителя.

Железные реки

Игрок с железными дорогами

Уничтожая расстояния

Время железных дорог

Примечания

[1] Max E. Gerber, «The Steamboat and the Indians of the Upper Missouri,» South Dakota History 4, 2(1974), 139-160.