Сегодня мы узнаем, что такое жизнь глазами физика, красивы ли в действительности цветы и почему, и как идея прогресса может изменить философские взгляды.

Хотя я старался сделать обе статьи независимыми, я очень рекомендую вначале ознакомиться с первой частью. Приятного чтения!

Что такое жизнь?

▍ Неодарвинизм

Назовите, пожалуйста, две теории происхождения жизни на Земле.

Коридорный тест показывает, что большинство называет креационизм и теорию эволюции Дарвина.

Лично я усматриваю в этом самый большой вред, который наносит креационизм науке. Фокус внимания оказывается смещён к древней и малоактуальной дилемме: «Был ли сотворён человек?». Между тем, дарвиновская теория эволюции давно и безнадёжно устарела и ныне не является мейнстримом эволюционной биологии. Мне кажется уместным сравнить её с классической механикой Галилея — Ньютона. Обе теории были революционны для своего времени. Обе представляли первые по-настоящему научные попытки создать объяснения в своей предметной области. Обе определили мировоззрение последующих поколений учёных. Обе были актуальны в конце XIX века (Дарвин закончил книгу «Происхождение видов» в 1859 году). И обе были позднее успешно заменены новыми теориями. Разве что, механика чуть меньше оскорбляла религиозные чувства.

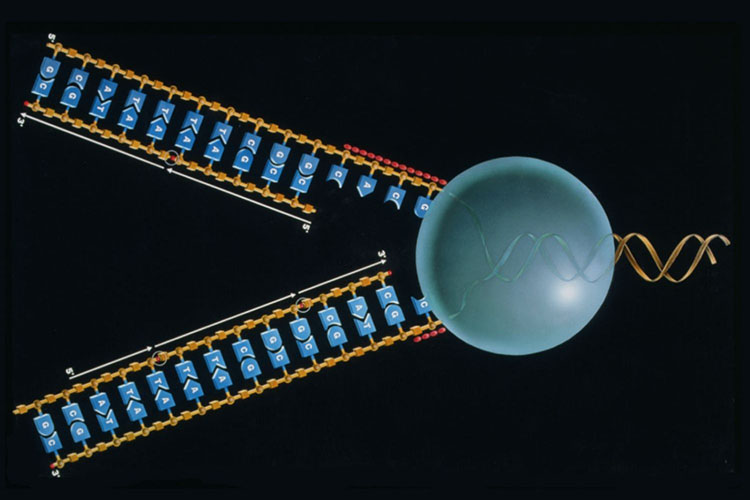

Первый, незаметный, удар по дарвиновской теории нанесло открытие генов. В 1953 году Фрэнсис Крик и Джеймс Уотсон определили структуру — знаменитую двойную спираль — ДНК, опираясь на рентгеноструктурные данные, полученные Морисом Уилкинсом и Розалинд Франклин. Чтобы сориентироваться по временной шкале: это примерно столетием позже появления дарвиновской теории, а также год рождения многих ныне живущих людей. Первые трое получили за открытие «нобелевку» по медицине 1962 года. Четвёртая, Розалинд, до награждения, к сожалению, не дожила.

Удар был незаметным потому, что сначала казалось, будто открытие генов принципиально ничего не меняет в теории эволюции, а только уточняет механизм, лежащий в её основе.

Второй, решающий, удар был нанесён 23 года спустя, когда Ричард Докинз, основываясь на открытии генов, создал новую теорию эволюции, изложенную им в книгах «Эгоистичный ген» (1976 г.) и «Расширенный фенотип» (1982 г.). Докинз, как мне кажется, не чужд некоторого научного маркетинга. Так, в предисловии к «Эгоистичному гену» он, может быть, чтобы легче было «продать» свои идеи, пишет, что представляемая им геноцентричная теория (теория, где рассматривается эволюция генов, а не видов) — всего лишь взгляд на привычные нам вещи под немного другим углом. Не заблуждайтесь: смена угла зрения в данном случае меняет всё! Даже если говорить именно о биологических аспектах его теории, она, в отличие от дарвиновской, трактует многие процессы принципиально иначе и делает некоторые привычные понятия (например, понятие организма) бессодержательными. Но главное — она является обобщением эволюционной теории, вышедшим далеко за рамки биологии. Напомню, что понятие мема — культурного эквивалента гена — создал тоже он.

Некоторые аспекты деятельности Докинза достаточно спорны. Кто-то, например, считает, что его знаменитый плакат: «Живите счастливо!» отнюдь не помогает людям жить счастливее. Бесспорно одно: Ричард — один из величайших ныне живущих учёных, сделавший фундаментальнейший вклад в науку. Напомню, что Дойч, книги которого мы здесь рассматриваем, называет теорию Докинза одним из четырёх источников вдохновения, а самому Докинзу (наряду с Поппером, Эвереттом и Тьюрингом) посвящает книгу «Структура реальности».

Добавлю от себя, что название современной теории эволюции, основанной на идеях Докинза — неодарвинизм — кажется мне крупной исторической несправедливостью. Чёрт возьми, мы же не называем теорию относительности Эйнштейна «неоньютонизмом»! Но, кажется, Ричарда это не слишком огорчает.

Далее рассмотрим (yo, dawg!) как Дойч рассматривает основные концепции неодарвинизма, которые рассматривает в своих книгах Докинз. И это не просто пересказ пересказа. Прежде, чем перейти к идеям самого Дойча, полезно будет понять, какую часть докинзовского наследия он разделяет, а от какой отказывается. (Забегая вперёд: Дойч, например, не считает нужным разделять репликаторы на активные и пассивные, и считает только активные репликаторы заслуживающими этого названия).

Итак, Докинз обобщил понятие гена до репликатора, дав тем самым эмерджентное (высокоуровневое) объяснение химических процессов при репликации (то есть, копировании) ДНК. Репликатор — это программа, которая заставляет (или программирует) окружающую среду делать свои копии, каждая из которых повторяет всё заново. Поискав другие (не биологические) проявления репликаторного поведения, Докинз сформулировал концепцию мема — идеи, которая заставляет своих носителей её распространять. Дойч выделяет мемокомплексы («мемсеты», да простят меня программисты на Си/Си++ за термин) — мемы сложной структуры, примерно соответствующие генотипу целиком. Мемокомплексами являются, например, теории, изложенные в книгах Дойча и Докинза. Их вдумчивое прочтение заставило меня писать этот текст и тем самым внесло причинно-следственный вклад в репликацию этих теорий.

Генный комплекс, генотип, это тоже теория — теория о том, как следует выживать и размножаться в данной среде.

Как мы помним из первой части, хорошая теория — низковариативна. В неё трудно внести хоть какие-то улучшения, и даже самые небольшие изменения обычно оказываются фатальны, поскольку делают теорию нерабочей. Из этого, кстати говоря, следует, что существует объективно лучшая теория выживания (применительно к данной среде). Эволюция как процесс вычисления и представляет собой пошаговое приближение к этому глобальному оптимуму путём проб и ошибок. А каждый устойчивый биологический таксон с длинной эволюционной историей (какие-нибудь мечехвосты, которые считаются старше деревьев) — это локальный оптимум.

Гемолимфа (кровь) мечехвостов обладает свойством сгущаться в присутствии микробов и их продуктов, что помогает им создавать защитный барьер, а нам — создавать из неё реактив для проверки стерильности медицинских препаратов. Бедные мечехвосты. Живите теперь с этим знанием!

Дело запутывается тем, что ни одна среда не является постоянной — на нашей планете на больших отрезках времени происходят геологические изменения, Солнце меняет свою светимость, вместе с последней меняется климат и так далее. А коэволюция — совместная эволюция видов, живущих бок о бок — запутывает дело ещё больше, поскольку одни виды становятся средой для других, только эта среда меняется на гораздо более коротких временных промежутках.

Чем ближе такая теория в конкретной формулировке — то есть, конкретном генотипе — к оптимальной, тем выше степень адаптации этого генотипа к данной среде.

Дойч формулирует это так: степень адаптации тем выше, чем больше причинный вклад репликатора в его копирование. Иными словами, степень адаптации показывает, насколько результат (успешное копирование) был обеспечен не случайностью, а тем, что генотип, как и подобает репликатору, запрограммировал на это свою среду.

Примером низкой степени адаптации могут послужить так называемые мусорные последовательности в ДНК. Считается, что они не несут «смысловой нагрузки», не кодируют синтез какого-то белка, полезного (или, наоборот, вредного) для выживания или размножения организма. Соответственно, то, что они копируются — не их заслуга: любая другая последовательность в этом месте была бы успешно скопирована по той же самой причине (а именно: за компанию с полезными генами). Надо отметить, что степень адаптации даже в этом случае хоть и низкая, но всё же не нулевая: сам факт того, что последовательность состоит из валидных элементов (A, C, G, T), позволяет её копировать. Если в этом месте ДНК окажется структурная ошибка (почему нет, это же просто молекула), последовательность скопирована не будет!

Напротив, ген, который кодирует синтез инсулина — пример высокой степени адаптации. Инсулин играет большую роль в жизнедеятельности животных (инсулиноподобный белок, кстати говоря, имеется даже у грибов и простейших). Кодируя синтез инсулина, этот ген программирует свою среду (путём поддержания жизни) на собственную репликацию.

Дойч подчёркивает, что низкоадаптированные гены являются репликаторами с большой натяжкой. При этом, однако, возникает вопрос: а как вообще численно оценить степень адаптации? Если помните, в первой части нам тоже постоянно встречался вопрос, как ввести меру, чтобы подсчитать долю (в данном случае — долю успешных репликаций). Для этого нужно проанализировать все возможные варианты гена и все возможные варианты среды, в которой он существует.

(Заметим, что и то, и другое «работает» только в некоторых рамках. Ген инсулина со слишком большими отклонениями перестанет реплицироваться. То же самое касается сред: слишком сильные изменения среды сделают репликацию гена принципиально невозможной, что даст нам не вариант данной среды, а совершенно иную среду).

- Если окажется, что большая часть вариантов какого-то гена «пролетела» (не запрограммировала большую часть вариантов среды на успешную репликацию этого гена), и только малая часть вариантов добилась репликации, эта малая часть — высокоадаптированная версия гена.

- Если наоборот — окажется, что большая часть вариантов какого-то гена запрограммировала большую часть вариантов среды на успешную репликацию этого гена, эта большая часть — низкоадаптированная версия гена. Не так уж важно, чтобы ген имел какую-то точную структуру: он всё равно скопируется. (Похоже на описание мусорной последовательности, правда?)

Забегая вперёд (туда, где теории эволюционной биологии попадают в руки квантового физика): в классической картине мира задача оценки степени адаптированности — практически неразрешима, поскольку даёт комбинаторный взрыв. Слишком много комбинаций генов и сред приходится изучать.

Для каждого гена самой важной частью окружающей среды будут другие гены. Ген инсулина не сможет скопировать себя в одиночку, если в генотипе не будет других генов, обеспечивающих выживание организма. Но важны для него не только другие гены в том же самом генотипе — важны ещё и гены в других генотипах. Инсулин используется в процессе усвоения пищи. Если не будет генов, которые кодируют создание этой пищи (в виде других организмов, а точнее — фенотипов, про эту разницу чуть ниже), ген инсулина реплицироваться, опять же, не сможет. Успешность его репликации зависит от наличия в среде генов других генотипов.

В соответствии с концепцией неодарвинизма, только гены являются по-настоящему «живыми», поскольку они — репликаторы. Остальная часть организма себя не реплицирует, является сугубо вспомогательной, и потому «неживой».

Старая шутка про лишение девственности отрубание хвостов у мышей иллюстрирует этот принцип (реплицируют себя гены, а не организмы). Если у мыши отрубить хвост, возможно, что ей станет труднее дать потомство (нечем станет цепляться за батарею, что мыши делают зверски ловко, и как следствие — она не сможет добывать еду из шкафов), а возможно, что легче — если, допустить, что в данной среде хищники чаще всего ловят мышей именно за хвост. Но даже если отрубленный хвост позволит ей легче обзаводиться потомством, это самое потомство так и будет рождаться с хвостами, и значит отрубание хвоста — изменение организма — не приведёт к причинному вкладу в появление бесхвостых мышей. Но изменение в гене, отвечающем за длину хвоста, одновременно приведёт к причинному вкладу и в появление бесхвостых мышей (организмов), и в наличие у них новых версий гена.

Итак, организмы не размножаются, это бытовое заблуждение. Размножаются гены, а организмы — лишь ближняя часть окружающей среды, та, которую гены для себя воспроизводят. Другая ближняя часть среды — жилище, например, гнездо, которое свила себе мама-мышь. Такое гнездо «с точки зрения» генов (условно, ведь у генов нет зрения!) принципиально ничем не отличается от хвоста. И то, и другое — преобразованная генами материя. Теперь вы понимаете, насколько неодарвинизм (та его часть, которая сформулирована в «Расширенном фенотипе» Докинза) ушёл вперёд от «классического» дарвинизма?

Выше говорилось, что понятие организма в неодарвинизме имеет мало смысла. А ещё — что выживание гена инсулина зависит от других генов, кодирующих фенотип (не просто организм). Эту разницу можно показать на следующем примере. Допустим, вид, который синтезирует инсулин, питается мёдом. Репликация гена инсулина, будет зависеть от наличия поблизости генов, кодирующих создание пчёл и заставляющих пчёл производить мёд. Мёд не является частью организма пчёлы, но гораздо важнее, что он является частью её фенотипа (очередной «маркетинговый ход» Докинза: он называет мёд частью расширенного фенотипа, хотя правильнее сказать, что Ричард просто переопределил понятие фенотипа более разумным способом). Для гена инсулина и сами пчёлы, и их мёд «выглядят» одинаково — они просто результат работы других генов.

Освежив наши знания в области эволюционной биологии, посмотрим теперь, как трактует жизненные процессы Дэвид, опираясь на физику.

▍ Жизнь и виртуальная реальность

Если мы попытаемся воспроизвести какой-то кусок привычной нам реальности в виде симуляции (используя VR-шлем и другие технологические достижения), насколько точной будет симуляция?

Чтобы это оценить, нам придётся проделать множество экспериментов: столкнуть объекты, заглянуть внутрь каждого и т.п. Исключая самые примитивные виртуальные среды, за конечное время мы просто не успеем проделать все эти эксперименты, следовательно точность виртуальной среды будет зависеть не от действий, которые мы совершили, а от действий, которые мы никогда не совершаем!

Ничего не напоминает?

Как мы оцениваем степень адаптации гена к своей среде? Для этого нужно рассмотреть множество комбинаций вариантов самого гена и вариантов его среды. Задача в вычислительном отношении настолько же нелёгкая, насколько и проведение множества экспериментов с симуляцией. Степень адаптации гена зависит не столько от действий, которые с ним совершаются (окружающей средой), сколько от всей совокупности множества возможных действий, большая часть которых не совершается.

Такая схожесть не случайна. Дойч прямо пишет: «Жизнь — форма виртуальной реальности».

Само понятие виртуальной реальности в физике имеет строгий смысл. Он связан с осмыслением применимости принципа Чёрча — Тьюринга к физической реальности. Вы же помните про машину Тьюринга — устройство, которое на бесконечной бумажной ленте ставит и считывает символы? Вот это оно и есть. Тьюринг показал, что такое простое устройство эквивалентно любому другому (классическому) компьютеру в мире. Запуская в эмуляторе JNes старую добрую Contra, вы неявно проверяете этот принцип.

Но настоящая реальность подчиняется не законам классической механики, а законам квантовой. Фейнман, как говорят, пошутил про Тьюринга: «Этот парень думал, что понял бумагу». Вот тут-то в игру и вступил Дойч: в 1985 году он сумел натянуть принцип Чёрча — Тьюринга на квантово-механическую реальность, получив то, что называется тезис Чёрча — Тьюринга — Дойча. По сути, Дэвид спроектировал квантовую машину Тьюринга. Вот где-то в этих дебрях и зарыто то самое строгое определение виртуальной реальности.

В своих работах, рассчитанных на более широкую публику, Дойч сравнивает жизненные процессы с той формой виртуальной реальности, которая знакома нам по коммерческим продуктам, и пытается найти сходства и различия, а затем понять, насколько они существенны.

Первое отличие состоит в том, что мы, люди, ощущаем (переживаем) виртуальную симуляцию. Гены, не будучи разумными и не имея органов чувств, никаких квалиа (переживаний) не испытывают. Дойч пишет: «Зрителей у этой картины нет» (зрителями, судя по всему, являемся мы, но только тогда, когда изучаем эволюционную биологию).

Второе отличие в том, что наша технология воздействует обманным образом на органы чувств, в то время как организмы и фенотипы вообще (именно они служат виртуальной реальностью для генов) воплощены физически.

С точки зрения физика, оба различия несущественны. Начнём со второго: любая виртуальная среда так или иначе физически воплощена. Источник света, который генерирует изображение на сетчатке и источник звука в наушниках тоже реально существуют, чтобы генерировать среду с заданными параметрами. «Тяжёлая» форма виртуальной реальности могла бы включать в себя сверхбыстрое изготовление предметов, с которыми взаимодействует наблюдатель, и их разрушение, когда взаимодействие прекращается. Если мы и ограничиваемся воздействием на органы чувств, это принципиально малозначимая оптимизация.

Что касается наличия «чувствующего» зрителя — это просто побочный эффект, правда, важный для существования нашей технологии, поскольку мотивирует нас её создавать. Роль этого зрителя сводится, во-первых, к постановке экспериментов со средой: что будет, если нажать эту кнопку или открыть эту дверку? Для жизненных процессов то же самое делает окружающая среда: что будет, если на организм нападёт хищник или организм получит то или иное количество тепла от звезды? Во-вторых, зритель определяет, насколько точно осуществляется симуляция реальности (в данном случае — насколько точно «представление» об окружающей среде, воплощённое в организмах и вообще фенотипах, соответствует тому, что эта среда представляет собой в реальности). В терминах биологии это и будет определение степени адаптации гена. В ходе эволюции постоянно выясняется, успешно реплицируют себя гены или нет. «Зритель», «переживающий» этот процесс, природе не требуется.

В этом месте запомнив, что жизнедеятельность и виртуальная реальность — процессы одного рода, снова вернёмся вместе с Дэвидом к эволюционной биологии.

▍ Жизнь и смерть

«Жить — значит умирать».

— Фридрих Энгельс, «Диалектика природы» (гл. 1), 1882

Десять тысяч лет софистики не исчезают за одну ночь, — сухо заметила Маржит. — Каждая человеческая культура потратила огромные интеллектуальные усилия на задачу примирения со смертью. Большая часть религий создавала изощрённые системы лжи по этому поводу, превращая смерть в нечто иное, чем она была на самом деле, хотя некоторые из них предпочитали лгать о жизни. Но и самые светские философии искажались от необходимости делать вид, что смерть была к лучшему.

Заблуждение натурализма в его самой яркой форме, и самое очевидное, но это никого не смущало. Поскольку каждый ребёнок мог сказать, что смерть бессмысленна, несправедлива и невыразимо отвратительна, обязательным долгом софистики стало уверять в обратном. Писатели веками утешали себя самодовольными пуританскими сказками о бессмертных, желающих смерти, умоляющих о смерти. Не стоило ожидать, чтобы все они, вдруг оказавшись перед лицом отмены смерти, признали, что только подбадривали себя. И самодеятельные философы-морализаторы — большинство из них не испытывали в жизни большего неудобства, чем опоздавший поезд или угрюмый официант — принялись завывать о гибели человеческого духа от этой ужасной чумы. Мы нуждались в смерти и страдании, чтобы закалить наши души! Только бы не ужасные, ужасные свобода и безопасность!

— Грег Иган, «Хранители границы», 1999

Докинзовский неодарвинизм обобщил понятие гена до репликатора, сведя любую жизнедеятельность к формам, в которых протекает его репликация. Можно ли пойти дальше и обобщить понятие жизнедеятельности ещё больше?

Вообще-то, неодарвинистские взгляды на жизнь (если трактовать их поверхностно) очень, очень грустны.

Во-первых, и вы, и я, и Докинз с Дойчем — просто машины (как называет нас Ричард), создаваемые генами в своих целях и полностью им «подконтрольные». Вся наша культурная деятельность — лишь аспекты функционирования этих машин, в самом буквальном смысле значащие не больше мышиного или собачьего хвоста. Не очень приятно, правда?

Во-вторых, это обостряет проблему личной смерти и личного бессмертия. Если по-настоящему живут только гены (а ген может копировать себя до тех пор, пока не окажутся уничтожены все существующие копии или, если точнее, пока все копии не смогут больше реплицировать себя, и весь этот период он остаётся жив), наша личная смерть не слишком важна, поскольку наша жизнь попросту не является таковой. Более того, наша смерть, в принципе, может продлевать жизнь гена. По одной из гипотез, огромная по меркам животного мира продолжительность жизни человека обусловлена существованием эффективной бабушкиной заботы (этим могут похвастаться немногие виды). Ухаживая за своими внуками, бабушки увеличивают вероятность репликации собственных генов, а значит — гены, отвечающие за большую продолжительность жизни, получают преимущество.

Но ничто не мешает этой логике работать в обратном направлении: если в данной нише выгодно иметь меньшее число копий одновременно, наша ранняя смерть будет играть генам на руку. Кажется, что баланс выгоды у нашего вида сошёлся в той точке, где третье поколение обзаводится детьми (≈75 лет). Так неужели же правы были Энгельс, Роберт Хайнлайн («Не убоюсь я зла») и прочие философы, писатели и деятели религии, утверждавшие, что смерть необходима жизни?

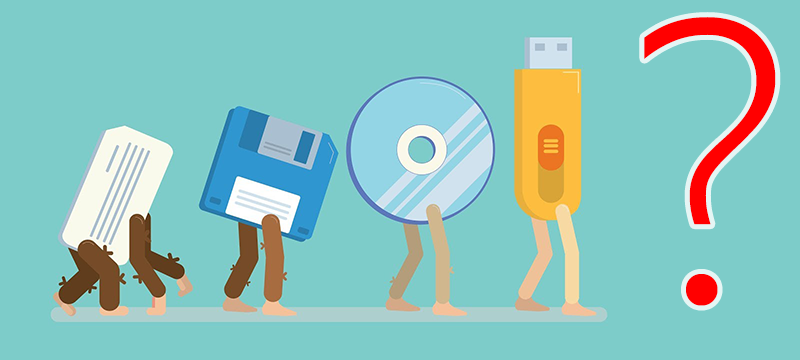

Дойч предлагает в качестве мысленного эксперимента представить далёкое будущее, когда мы научимся переносить сознание на другую… скажем так, элементную базу. Возникает интересный вопрос: будут ли люди будущего делать свои бэкапы? Не будет ли это, например, запрещено моралью или просто неприятно на уровне ощущений? Предсказывать будущую мораль — дело неблагодарное, но мы можем предположить, опираясь на теорию эволюции, что будут просто потому, что те, кто не делает (в силу любых причин) регулярные резервные копии, рано или поздно уступят тем, кто делает.

Технология хранения данных, очевидно, не будет стоять на месте. Периодически будут появляться более надёжные способы, на которые придётся переходить (по той же самой причине: под эволюционным давлением). Кроме того, будут развиваться способы передачи и обработки данных. Одно и то же сознание сможет длить своё существование по возможности дальше в будущее, принимая физически самые разнообразные формы, обусловленные текущей технологией.

Вопрос: будет ли это жизнью, как подсказывает интуиция? Но если да, где тогда тот репликатор, который только и можно считать живым в соответствии с неодарвинизмом?

Ответ Дэвида следующий. Интуиция нас не обманывает! Это действительно будет жизнь, потому, что жизнь это нечто более общее, чем процессы, связанные с репликацией.

Помните, с чего мы начали? Генотип — это теория о том, как лучше всего приспособиться к данной среде. А любая теория воплощает знания. В действительности знание захватывает свою среду — к чему и сводится понятие жизни — в форме реплицирования генов. В предполагаемом будущем знание сможет делать то же самое, но без привязки к какому-либо формату репликатора (будет удобно хранить сознание на оптическом носителе — будем хранить на оптическом, на магнитном — будем на магнитном, да хоть выцарапанным на стенке алмаза, как в примере Дойча).

Гены несут знание о своих нишах. Всё, что имеет фундаментальную значимость относительно явления жизни, определяется этим свойством, а не репликацией самой по себе.

Совершенно очевидно, что для развития технологии хранения данных нужно глубокое знание материаловедения, химии и физики вообще (а также эмерджентных областей — например, как правильно организовать нанотехнологическое производство не сводящееся к распилам и откатам, что влечёт необходимость знания об эффективном устройстве экономики, о политическом строе, при котором способен процветать хрупкий цветок IT и т.д.). Именно это знание и будет выживать в описанной ситуации. И оно полностью аналогично знанию о воздухе и аэродинамике, хранящемуся в генах воробья или знанию акустики жидких сред, хранящемуся в генах кита. Эти виды знания выживают путём репликации генов. Будущее знание сможет заполнять всё большую часть Вселенной другими путями.

▍ Знание и информация

А Демон Второго Рода работал со скоростью триста миллионов информации в секунду, и бумажная лента, скручиваясь уже милями, медленно покрывала своими кольцами дипломированного разбойника […] Тогда он закрыл глаза и застыл в неподвижности, придавленный лавиной информации, а Демон всё обматывал и обвёртывал его бинтами бумажными, страшной казнью карая Мордона дипломированного за алканье его безмерное всевозможных познаний.

— Станислав Лем, «Путешествие шестое, или Как Трурль и Клапауций Демона Второго Рода создали».

Выше говорилось, что механизм, при помощи которого гены воплощают своё знание об окружающей среде — форма виртуальной реальности:

Я использовал слово «компьютеры» для обозначения механизмов, выполняющих генетические программы в живых клетках, но это не вполне строгая терминология. По сравнению с универсальными компьютерами, которые мы производим искусственно, в некоторых отношениях они делают больше, а в других — меньше. Их не так уж легко запрограммировать для написания текстов или для разложения на множители больших чисел. С другой стороны, они осуществляют очень точное интерактивное управление реакциями сложной среды (организма) на всё, что только может с ним произойти. И это управление имеет целью вызвать определённое ответное воздействие среды на гены (а именно, реплицировать их), причём такое, чтобы совокупное влияние на гены было насколько возможно независимым от происходящего вовне. Это больше, чем просто вычисление. Это — реализация виртуальной реальности.

Ещё говорилось, что виртуальная реальность в физике имеет строгий физический смысл, выводимый из применения принципа Тьюринга к реальности:

Жизнь состоит в физическом воплощении знания […] Таким образом, жизнь — это средство (по-видимому, необходимое средство) воплощения в природе тех эффектов, о которых говорит принцип Тьюринга.

Но у нас по-прежнему остался компонент, который больше выглядит философским, нежели физическим — знание.

Вопрос, чем знания отличаются от информации, относительно молод. (Ему не тысячи лет, как, например, проблеме свободы воли). Тем не менее, он уже успел занять почётное место в списке «вечнозелёных» философских вопросов.

Удивительно, но у понятия «знание» тоже есть строгий физический смысл!

Если вы до сих пор не прочитали первую часть обзора, сейчас самое время это сделать. Я уже говорил, что пока часть физиков буксует, будучи не в силах примириться с теорией квантового мультиверса (по причинам, которые трудно отнести на счёт чего-то кроме психологии), Дойч, показав, что это лучшее возможное объяснение результатов экспериментов, использует эту теорию как отправную точку для решения извечных вопросов, например, «как вписать концепцию свободы воли в физику».

Или — «как отделить знания от информации».

Представим себе, как из глубин космоса до нас долетела высокоэнергетическая частица. Понятие «высокоэнергетическая» довольно расплывчато. Частица-рекордсменка, которая была зарегистрирована в 1991 году, имела энергию, которая делала её эквивалентом бейсбольного мяча, летящего на скорости около ста километров в час и вызвала обширный космический ливень вторичных частиц (не просто так её назвали «частицей “Oh-My-God”»!). Большая часть долетающих до нас частиц имеет энергию на многие порядки меньше, но и этого хватает, чтобы влиять на наши скорбные земные дела. Например, исследование IBM в 90-х годах показало, что космические лучи ответственны за 1 сбой памяти на каждые 256 мегабайт каждый месяц. А ещё такие частицы способны вызывать мутации.

Каскадный резонанс «ливень» вторичных субатомных частиц в земной атмосфере.

Так же, как фотон в двухщелевом эксперименте, наша космическая гостья может иметь в разных синглверсах отличающиеся траектории. Классическая квантовая механика называет это неопределённостью. Соответственно, в двух разных синглверсах она может попасть и послужить причиной мутации как в ген, кодирующий синтез инсулина, так и в мусорную последовательность нуклеотидов.

Что произойдёт дальше? Мутации — это круто и клёво только в мире Marvel/DC/Mirage, и выше показано, почему. (Потому же, почему и маловероятно, взяв хорошо проработанную теорию и случайно изменив, например, одну или несколько формул, получить не менее работоспособную теорию, не говоря уже о теории намного круче).

В нашем мире мутация — чаще всего, причина появления нежизнеспособных уродцев и всяческих онкологий. Допустим, для простоты картины, что мы рассматриваем мутации, произошедшие в организме сразу после его зачатия, когда генная информация хранится в одной копии. Во что превратится группа синглверсов со всеми возможными траекториями космической частицы и со всеми возможными мутациями в разных участках ДНК, когда этот организм вырастет?

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно рассмотреть группу достаточно близких синглверсов, в которой организм останется жив. Поскольку мутации в гене инсулина окажутся для него, скорее всего, фатальными, ген инсулина почти во всех выживших экземплярах останется неизменным. Напротив, мутации в мусорной последовательности нуклеотидов на организме не скажутся никак, а значит в мультиверсе этот участок ДНК будет представлен всем спектром возможных комбинаций.

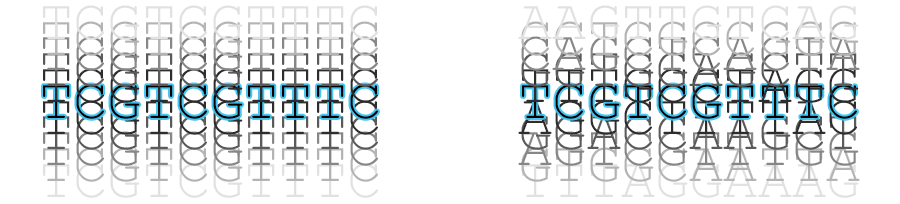

Дэвид предлагает представить себе одну и ту же последовательность нуклеотидов (TCGTCGTTTC), находящуюся во фрагменте высокоадаптированного гена и в мусорной последовательности. На первый взгляд это два физически идентичных объекта, а значит они кодируют одно и то же количество информации. Как же так может быть, что в первом случае закодирован существенно больший объём знаний?

Последовательность нуклеотидов TCGTCGTTTC в высокоадаптированном и низкоадаптированном гене. Мультиверсная перспектива.

Ответ состоит в том, что эти два объекта на самом деле не являются физически идентичными! Идентичны только их «срезы» в конкретном синглверсе. В мультиверсе целиком объекты, несущие большое количество знания, в отличие от объектов, которые этого не делают, формируют протяжённые структуры, своего рода «мультиверсные кристаллы». Таков физический смысл знания!

И это касается не только знания, заключённого в гене инсулина («как эффективно заниматься обменом веществ»), это касается любого знания вообще. Первоначально, до появления разумной жизни, знание хранилось в реплицирующемся геноме, который воплощал это знание в виде виртуальной реальности — организмов и фенотипов — в которую «играла» окружающая Вселенная, помогая совершенствовать это знание. С появлением разумной жизни возникло книгопечатание, компьютерные диски и всё остальное (чего, скорее всего, не могло появиться без «просто» жизни), что несёт в себе знание. Эти объекты программируют свою среду — нас, людей — на их репликацию и чем больше знания они в себе несут, тем большую протяжённость в мультиверсе имеют.

Что касается нашей культурной жизни, это и в самом деле жизнь (а не хвост собачий). Конечно, в той мере, в которой она способствует созданию и накоплению знаний в самых разных областях: науке, искусстве, экономике и так далее.

Пятиминутка эпистемологии: парохиальность

Дэвид в своих работах часто употребляет термин «парохиальный». Этимологию можно посмотреть по ссылке, а в современном языке оно через церковное значение («приходской», «местечковый») стало означать «чрезмерно узкий» по отношению к взглядам.

Например, раньше мы думали, что являемся жителями плоскости (не в буквальном смысле, а узкой части трёхмерного пространства вблизи плоскости). И сегодня тролли уверяют друг дружку, что искренне в это верят. Позже мы стали полагать себя жителями сферы, одной из многих, и началась эпоха Star Wars с экранами, заполненными кинофантастикой, где разумная жизнь обязательно жмётся к какому-нибудь гигантскому шару. Хотя и эти современные взгляды наши потомки когда-нибудь сочтут чрезмерно узкими, они шире первоначальных, обусловленных тем, что участок сферы с очень большим радиусом трудно отличить от участка плоскости.

То же самое касается определения жизни. Первые попытки определить жизнь через движение (Аристотель) или как «способ существования белковых тел» (Энгельс), или даже как репликацию генов (Докинз) были парохиальны. По мере того, как мы лучше стали понимать её устройство, оказалось, что и движение, и белки, и репликаторы — второстепенные детали, а важно знание, воплощённое в физические объекты. (И кто поручится, что завтра мы не начнём трактовать жизнь ещё шире?)

Дойч, насколько я помню, нигде прямо этого не пишет, но если прочесть его внимательно, вывод напрашивается сам собой: преодоление разного рода парохиальностей — чуть ли не основная составляющая научного прогресса.

И не только научного. (Хотя все виды прогресса переплетены друг с другом). Многие нехорошие слова, которые заканчиваются на ‑изм — расизм, национализм, сексизм — пример пагубного проявления парохиальности. Такие признаки человека как цвет кожи, форма носа и надбровных дуг, пол и так далее — все несущественны, по сравнению с главным, что и делает человека человеком: способностью давать объяснения. По мере того, как мы начали это понимать и перестали перекрывать друг другу доступ к равным правам, образованию и так далее, жизнь улучшилась для всех.

Алан Тьюринг, один из отцов-основателей информатики. 1912 — 1954.

Выше рассказывалось про Розалинд Франклин, чей вклад в расшифровку структуры ДНК, как считается, был настолько велик, что она обязательно получила бы за него «нобелевку» (её не вручают посмертно). Но в те времена, когда пол закрывал женщинам вход в науку, её талант пропал бы понапрасну. А умница Тьюринг, заложивший основы теории вычислений, был доведён до самоубийства в 1954 году всего в 41 год, когда в соответствии с законодательной поправкой какого-то негодяя, чьё имя не заслуживает упоминания, был подвергнут принудительной гормональной терапии, призванной подавить либидо (!!!) за свою ориентацию. Даже оставив в стороне моральный аспект этой неприглядной истории, сколько же по своей глупости потеряло человечество, лишив себя научных работ зрелого Тьюринга!

К сожалению, на предметах не написано, какие их свойства парохиальны, а какие фундаментальны и в какой мере. Кроме того, теории уступают место теориям лучше, и предсказать их содержание невозможно. Можно только шаг за шагом идти по этому пути, придерживаясь недавно заложенных традиций открытости и критики.

Фундаментальность жизни или Человек — это звучит гордо!

Наша человеческая раса — всего лишь химическая накипь на планетке средних размеров, вращающейся вокруг самой обычной провинциальной звезды в одной из сотен миллиардов галактик. Мы настолько незначительны, что я не в силах поверить, будто Вселенная существует для нас. Всё равно, что сказать, что вы исчезнете, если я закрою глаза.

— Стивен Хокинг, ответ Кену Кэмпбеллу в передаче “Reality on the Rocks: Beyond Our Ken” (1995)

▍ Ось мироздания

Известный парадокс Ферми («Где все?») выражает кажущееся противоречие между грандиозными размерами Вселенной и отсутствием видимых проявлений жизни (особенно разумной). Хорошего ответа на этот вопрос у нас нет, но есть самые разные догадки.

Согласно одной, возникновение жизни настолько редкое событие, что во всей Вселенной (или, как минимум, её видимой части) оно произошло только однажды.

Не стоит забывать, что теория эволюции не описывает возникновение жизни. Она значительно понижает остроту проблемы, объясняя, что такой сложный механизм, как человек появился путём последовательного усложнения относительно простой молекулы (предположительно, РНК). Но сама эта молекула в самом простом виде слишком сложна, чтобы возникнуть спонтанно. Возможно, у нас появятся хорошие идеи насчёт того, откуда взялась эта сложность, в будущем. (Все идеи, которые попадались лично мне, обладали каким-нибудь фатальным недостатком. Так, по одной из них, самая первая реплицирующаяся молекула была собрана из нуклеотидов при помощи неорганической матрицы, которой послужила пористая поверхность морского минерала: ранняя Земля, повышенная вулканическая активность, все дела. Но это объяснение регрессивно: оно просто перекладывает сложность из одного кармана — молекулы — в другой — геометрическую структуру поверхности, которая вдруг удачно сложилась сама собой. А объяснение через креационизм и того хуже: оно бесконечно регрессивно). Дэвид тоже упоминает, как на уровне интуиции ему кажется, что в теории эволюции у нас огромный пробел, своего рода «слепое пятно» на самом видном месте (правда, в другом контексте: он рассматривает работу сознания как скоротечную эволюцию мемов в мозгу и признаёт, что в таком объяснении, если, конечно, оно соответствует действительности, не хватает каких-то очень важных частей).

Но если когда-нибудь будет найдено объяснение первоначального появления реплицирующейся молекулы не через случайность (которая значительно обесценивает теорию эволюции), а в рамках самой теории эволюции, и этот механизм не будет требовать много времени (то есть, жизнь окажется не такой уж редкой штукой), это будет означать, что мы плохо ищем. Наши инструменты наблюдения, к сожалению, далеки от совершенства. Кто-то из физиков (кажется, Кип Торн) сказал, что астрономия должна пройти через три основных этапа: оптический, радио- и гравитационный. Сопоставление результатов наблюдений в оптическом и радиодиапазонах позволило многое понять про устройстве Вселенной, а добавление гравитационных наблюдений позволит понять ещё больше. Но вы и сами знаете, в каком зачаточном состоянии находится гравитационная астрономия: пока что (2015) мы считаем успехом (Нобелевская премия по физике 2017 года) детектирование события (слияния чёрных дыр) при котором за десятые доли секунды выделилась энергия от 2.5 до 3.5 солнечных масс (это очень, ОЧЕНЬ большая мощность). Инструменты наблюдения в радио/оптическом диапазонах гораздо чувствительнее, но всё ещё обладают слишком низким разрешением, чтобы увидеть самые интригующие подробности.

Давайте помечтаем: какой инструмент мог бы значительно облегчить нам поиск внеземной жизни?

Если бы у нас был волшебный мультиверсный телескоп (Дойч подчёркивает: это исключительно мысленный эксперимент, квантовая теория не предполагает его существования), задача поиска жизни стала бы тривиальной. Не надо было бы высматривать сферы Дайсона и прочие артефакты («артефакт» означает «продукт творческой деятельности человека», т.е. предмет искусственного происхождения) и гадать, не проявление ли это какого-то совершенно естественного процесса (как оказалось с пульсарами). Достаточно было бы искать любые упорядоченные в мультиверсном измерении структуры — они однозначно указывали бы на воплощение знания, а значит — наличие жизни (Дойч скрупулёзно уточняет: по крайней мере, в прошлом). Более того, размер мультиверсного «кристалла» позволял бы оценить степень адаптации и, возможно, различить разумную жизнь.

Что будет, если посмотреть в этот волшебный телескоп на медведя (обычного земного мишку) и созвездие Большой Медведицы?

Молекулы с генотипом медведя дадут отчётливый кристалл (с размытыми местами мусорных последовательностей и неоптимальных генов).

Медвежий фенотип (тело этого медведя, его берлога и так далее) будут размыты сильнее (в зависимости от того, как сложилось взаимодействие конкретного медведя с окружающей средой, эти детали будут различными).

А на месте созвездия Большой Медведицы мы увидим полный хаос:

В созвездии Большой Медведицы от одной вселенной к другой не существует такой регулярности. Форма созвездия — это результат начального состояния галактического газа, из которого формировались звёзды. Это состояние было случайным — на микроскопическом уровне весьма различным в разных вселенных, — и процесс формирования звёзд из этого газа включал всевозможные неустойчивости, увеличивавшие масштаб вариаций. В результате то расположение звёзд, которое мы наблюдаем в данном созвездии, существует только в очень ограниченном диапазоне вселенных. В большинстве близких вариантов нашей вселенной в небе тоже есть созвездия, но они выглядят иначе.

Галактики и скопления галактик кажутся нам примером упорядоченности в невероятных, космических масштабах. Но на самом деле — нет, это парохиальный взгляд из одного-единственного синглверса. Истинно грандиозными упорядоченными структурами будут проявления жизни — такие как самый обыкновенный медведь — затмевающие своим масштабом даже метагалактики.

Мы не знаем, верна ли гипотеза уникальной Земли, но из имеющихся на текущий момент данных жизнь кажется, как минимум, редким событием. А это значит, что биосфера нашей планеты образует выдающуюся по меркам целой Вселенной мультиверсную структуру, этакую «ось мироздания (вид сбоку)». Нет, дядя Стив, мы далеко не «химическая накипь»!

А вот существует ли Вселенная для нас или нет, мы увидим дальше.

▍ Звезда по имени Солнце

…через три она снова жива…

— гр. «Кино»

Какой цвет будет иметь Солнце через восемь миллиардов лет?

Жизненный путь Солнца. Возможно.

Мы довольно хорошо представляем себе звёздную эволюцию (в отличие от биологии, в физике и астрономии «эволюция» означает просто «протекание процесса»), поскольку она описывается ядерной физикой, а Вселенная полна звёзд, чтобы проверять наши догадки (путём наблюдений).

Через 1.1 миллиарда, в возрасте 5.6 миллиарда лет, яркость Солнца увеличится на 11%. Температура поверхности достигнет максимума (5800К). Кажется, что это немного, но нам, как в анекдоте про преферанс, хватит считается, что жизнь на Земле если и сохранится, то только в глубинах океана.

Через 3.5 миллиарда, к 8 миллиардам лет, яркость Солнца увеличится на 40%. Климат на Земле станет похож на нынешний венерианский. Последние остатки океана (и вообще воды) покинут планету и жизни окончательно станет негде прятаться.

В возрасте от 10 до 12 миллиардов лет яркость увеличится в 2700 раз, само Солнце увеличится в радиусе в 250 раз и станет красным гигантом, поглотив Меркурий, Венеру и, возможно, Землю. Гороскоп в этот период благоприятствует жителям Титана (спутника Сатурна): он войдёт в зону обитаемости.

К 12 миллиардам лет Солнце, пройдя стадию планетарной туманности, станет белым карликом и выйдет на звёздную пенсию. В течение следующего квадриллиона (тысячи триллионов) лет оно будет плавно остывать до 5К (-268°C).

Как видим, если не считать нескольких малозначительных деталей (поглотит ли наше светило свою третью планету на стадии красного гиганта, или она успеет убежать за счёт потери массы Солнцем в этот период на 30%), прогноз довольно точный и мы не ожидаем никаких сюрпризов.

Если, конечно, пустить всё на самотёк.

Но неужели наши потомки будут спокойно ждать, пока естественные процессы на Солнце не положат конец цивилизации? А смогут ли они что-нибудь сделать? Давайте посмотрим, что происходило с научно-техническим прогрессом на примере технологий перемещения масс.

Всего триста лет назад, около 1700 года, паровая установка впервые была приспособлена к поднятию тяжестей (незначительных). До этого тяжести перемещали своими силами и при помощи животных, в память о чём осталась единица мощности «лошадиная сила». В 1763 году Ползунов спроектировал паровую машину мощностью в 40 л.с. В 1784 году Джеймс Уатт создал и начал массово производить универсальную паровую машину, с которой по-настоящему и наметился прогресс. В 1829 году один из первых паровозов, «Ракета», сочетающий в себе инфраструктурные успехи в виде железной дороги (что было очень существенно: железо тогда стоило дорого, а чугун не годился) и паровой двигатель, обладая массой в 4.5 тонны смог перевезти на значительное расстояние 13 тонн без поломок со средней скоростью 20 км/ч. Пропустим здесь 170 лет прогресса и перенесёмся в наши дни.

Поезд достаточно скромной по сравнению с рекордной (но всё равно существенной) массы в 2015 году смог превысить скорость 600 км/ч. Самый тяжёлый железнодорожный состав прошёл по Австралии в 2001 году. Его масса превышала 82 тысячи тонн, он состоял из 682 вагонов длиной больше 7 километров. По океану же человечество способно перемещать за раз и того больше: самый большой контейнеровоз в мире имеет тоннаж свыше 232 тысяч. Таким образом, мы можем оценить прогресс в 3-4 десятичных порядка (от тысяч до десятков тысяч) за менее, чем 200 лет.

Поезд массой 82 тыс. тонн и контейнеровоз массой 232 тыс. тонн. Трепещи, материя!

Этот прогресс не шёл экстенсивно: он потребовал множества инженерных изобретений (от паровой машины до дизель-генератора), но не только. В целом потребовалось создать гигантскую социально-экономическую структуру — знаменитый «железнодорожный капитализм», а затем — единую мировую экономику.

Чтобы предотвратить стадию красного гиганта у Солнца, пишет Дэвид, нам потребуется удалить из него массу. И, конечно, эта масса больше, чем всё, что мы до сегодняшнего дня передвигали. На самом деле, она намного больше массы всей нашей Земли. Прогресс потребует прироста более, чем на 20 десятичных порядков. Кроме того, потребуется технология, которую мы себе пока не можем представить.

Но и времени у нас в запасе немного больше, чем пара-тройка сотен лет. Точнее, в миллион раз больше. Учитывая, что скорость прогресса нелинейна (он ускоряется!), разумно предположить, что эта задача вполне решаема. Но захотим ли мы её решать именно таким способом? К тому времени мы, пожалуй, сможем покинуть окрестности нашей звезды, возможно даже, вместе с планетой (её масса, как-никак, существенно меньше). В этом случае одним из возможных мотивов для такого сверхпроекта будет музейно-ностальгический: желание сохранить в неизменном виде место, где мы родились. Конечно, предсказать будущие моральные и эстетические представления, руководствуясь которыми мы будем принимать решения такого масштаба, сегодня невозможно.

Однако это не отменяет того факта, что цвет солнца через восемь миллиардов лет будет зависеть не столько от уравнений ядерной физики, сколько от чисто гуманитарных представлений человечества в будущем!

Пессимист скажет, что мы так долго не проживём, погубив себя в каком-нибудь конфликте или выведя себе на голову вирус в военных целях. К сожалению, это возможно. Но и в этом случае тезис остаётся в силе: цвет Солнца в будущем всё так же будет зависеть от гуманитарных факторов, а именно, сумеем ли мы придерживаться политики, которая исключит подобные исходы. И если вы помните пример со статуей Черчилля из первой части, эти гуманитарные факторы эмерджентны, то есть не сводятся к чисто физическим закономерностям. Чтобы объяснить, какие именно события и как повлияли на цвет Солнца, нам действительно придётся разбираться в морали, эстетике, политике, экономике и тех видах знания, которые сегодня мы даже не можем себе представить.

Это значит, что жизнь фундаментальна не только на уровне мультиверса (как показано в предыдущем разделе). Даже в рамках отдельно взятых синглверсов (из числа тех, где жизнь не угробила себя) проявления жизни в будущем сравняются по любым представимым параметрам (трансформируемая масса, объём, энергия) с проявлениями самых грандиозных астрономических процессов. Как и в случае с бэкапами сознания, и с необходимостью как-то решать проблему Солнца — красного гиганта (хотя бы перемещением самих себя), у нас не будет выбора: не вмешиваясь в эти процессы на всё более и более глобальном уровне, мы рано или поздно погибнем.

Конечно, это будет доступно только разумной жизни (синонимом чего является понятие «люди», иная трактовка будет парохиальной!) в силу её невероятной эффективности. Но даже первые шаги, которые сделало знание во Вселенной (на этапе эволюции неразумной жизни) поражают:

Даже неразумная жизнь значительно трансформировала вещество земной поверхности и атмосферы, которое во много раз превышает по массе её саму. Весь кислород в нашей атмосфере, например — около 1000 трлн. тонн — был создан растениями, а значит, стал побочным эффектом репликации генов, то есть молекул-потомков единственной молекулы (выделение моё — СШ). Жизнь оказывает влияние не потому, что она характеризуется бо́льшими размерами, массой или энергией, чем другие физические процессы, а потому что она обладает бо́льшим знанием. По макроскопическому эффекту, которое знание оказывает на результаты физических процессов, оно по крайней мере столь же важно, как и любая другая физическая характеристика.

И чтобы вы не очень грустили от невозможности лицезреть чудеса грядущего своими глазами, вот вам маленький утешительный приз. Уже сегодня разумная жизнь установила, как минимум, один рекорд в масштабах отдельно взятой Вселенной (не имеющий отношения к мультиверсу):

Вселенная заполнена микроволновым излучением — это послесвечение Большого взрыва. Его температура — около 2.7 градусов по Кельвину, а это на 2.7 градуса выше самой низкой возможной температуры, абсолютного нуля, или примерно на 270 градусов Цельсия холоднее точки замерзания воды. Только при очень необычных условиях может найтись нечто холоднее этих микроволн. Во Вселенной, кроме разве что некоторых физических лабораторий на Земле, нет ничего, что было бы холоднее примерно одного кельвина. В лабораториях же была достигнута рекордно низкая температура — ниже одной миллиардной доли кельвина. При таких исключительных температурах свечение обычной материи фактически гасится. Получающаяся «несветящаяся обычная материя» на нашей планете — вещество чрезвычайно экзотическое для Вселенной в целом. Вполне возможно, что внутренняя часть холодильных камер, сконструированных физиками, — самое холодное и тёмное место во Вселенной.

Красивы ли цветы?

В списке крупнейших зданий и сооружений мира (по площади, не по высоте) четвёртое место с 518 000 м² занимает цветочный аукцион Алсмера:

Это крупнейший цветочный аукцион в мире, принадлежащий компании FloraHolland. В одном гигантском здании продаются цветы со всего мира: из Европы, Израиля, Эквадора и других стран. Каждый будний день там продаётся 43 миллиона цветов, по праздникам же это число увеличивается на 15%. И это только одна (правда, крупнейшая) цветочная площадка. Общий объём цветочного рынка составлял в 2019 году аж 42.4 миллиарда долларов, с прогнозом на 2024 год в 57.4 миллиарда.

Мы привыкли и не задумываемся об этом, но если задуматься, это очень странно. Объём торгов иными сельскохозяйственными культурами ниже, а ведь цветы даже не съедобны! Всё, на что они годятся после срезания — некоторое время радовать людей.

Инструменталист скажет, что цветы просто важная часть брачных обрядов Homo Sapiens (включая ухаживание). За размножение люди готовы платить ещё и не столько! Но любой инструментализм глуп, разумен лишь поиск объяснений. Почему именно цветы (а не лягушки, пчёлы или стебли) заняли такое важное место в половых традициях человека? Нет, первична тут именно красота!

Особенно интересно, что при таких объёмах продаж эта красота кажется универсальной. Кто-то же должен покупать в розницу эти 43 миллиона цветов из Алсмера ежедневно. И это разные люди. Общее число покупателей цветов в мире сопоставимо с числом людей на Земле. Кто из читающих эти строки хотя бы раз в жизни не дарил или не получал букет?

Роза Тюльпан под наркозом.

Это ещё более странно. Каждый из нас как будто обладает врождённым влечением к цветам (выраженным в большей или меньшей степени).

Но ограничиться статистикой и будет тем самым, обруганным выше, инструментализмом. Настоящий учёный ищет объяснения и выдвигает гипотезы.

Для решения этой проблемы (как объяснить наблюдаемое влечение) Дэвид вновь прибегает к помощи теории эволюции. И, конечно, он опять рассуждает как физик, специализирующийся (в том числе) на информационных процессах.

Возможное функциональное назначение красоты — притягательность. На языковом уровне эти два понятия зачастую оказываются синонимичными. Некрасивые предметы мы, напротив, называем отвратительными (то есть, вызывающими желание отвернуться и уйти) или отталкивающими.

Если так, оценка чего-то как красивого — один из способов, которым гены программируют нас на вполне буквальное приближение к источнику красоты. Очевидно, что результатом этого перемещения должно быть повышение вероятности успешной репликации, например, красивым нам может казаться спелый плод, наиболее пригодный в пищу, или представитель противоположного пола, чей фенотип позволяет нам оценить его гены как удачное дополнение к собственным. Как сказал Роберт Хайнлайн:

— Что такое красота? Леди гиппопотам, наверняка, кажется красивой своему дружку, иначе бы гиппопотамы вымерли. То, что мы называем физической красотой, это лишь внешнее проявление целого комплекса полезных для выживания качеств. […] Как вы думаете, счёл бы вас красивой мистер гиппопотам?

— Вряд ли! — засмеялась она.

— Вот видите? Объективно вы не красивее самки гиппопотама; лишь представляете собой унаследованный комплекс качеств, необходимых для выживания вашему биологическому виду.

Но если так, какую пользу для выживания и размножения могут дать нашему биологическому виду цветы? Давайте для начала заглянем в эволюционную историю.

Появление цветков у растений — проявление той самой коэволюции, о которой говорилось выше, когда репликация генов оказывается завязана на наличие в окружающей среде других генов (и наоборот). В данном случае, связанными оказываются гены растений и некоторых животных, в основном насекомых (в частности, пчёл). До появления насекомых цветов на Земле не существовало.

Цветковые растения производят нектар — водный раствор сахаров (сахарозы, глюкозы, фруктозы и мальтозы), с различными добавками (аспарагиновая и глютаминовая кислоты, спирты, минеральные соли и т.п.). Нектар выделяют «медовые желёзки», нектарники, расположенные внутри цветов. Есть исключения (экстрафлоральные нектарники, расположенные не в цветке, а, например, на стебле), но считается, что это повторное использование, «реюз» эволюцией обкатанных решений, в частности, чтобы привлекать муравьёв и тем самым отпугивать гусениц от стеблей.

Основное же назначение нектара — служить приманкой для животных внутри цветка, поскольку животные, посещая по очереди несколько цветков (разных экземпляров растения одного вида), переносят пыльцу — половые клетки, содержащие геном (те самые репликаторы). Использование животных резко повышает эффективность опыления (по сравнению с альтернативными способами, например, ветром). В качестве животных выступают, в основном, насекомые (особенно пчёлы и бабочки), но не только: ещё нектаром пробавляются мелкие птицы (колибри), и даже млекопитающие (некоторые виды летучих мышей).

Рацион таких видов как медоносные пчёлы основан на нектаре. В мире без цветов они просто не смогут выжить. Нектар это удобный способ концентрировать солнечную энергию в виде химических связей в молекулах сахаров. Именно разные виды энергии служат основой товарообмена: пчёле, чтобы лететь от цветка к цветку, перенося пыльцу, тоже требуется энергия. Хотя, конечно, насекомые навострились летать очень эффективно. (В журнале «Юный техник» советских времён, откопанном мной в детстве на чердаке, приводилось следующее сравнение: если бы шмель — он тоже питается нектаром — расходовал энергию так, как позволяют наши лучшие лётные технологии, он был вынужден был съедать целую шоколадку каждые 30 секунд полёта. Таков был, насколько я понимаю, технологический уровень восьмидесятых). Получается следующий обмен: растение синтезирует сахара, накапливая энергию от Солнца, и «рассчитывается» ею с насекомыми за повышение эффективности размножения. Кстати, лично Дарвин считал, что вышеупомянутые экстрафлоральные нектарники (нектарные желёзки вне цветков) занимаются тем, что освобождают организм от вредных избытков сахара.

Сегодня мы считаем такое предположение нелепым, потому, что среди растений ведётся жестокая борьба за солнечную энергию, и они не могут позволить себе подобное расточительство. Роль внецветкового нектара в привлечении муравьёв в порядке самозащиты от фитофагов открыл Федерико Дельпино в 1886 году (через четыре года после смерти Дарвина).

Забавно, но как только где-то складывается экономика, пусть даже самая примитивная, тут же махровым цветом начинают цвести различные злоупотребления. Начнём с того, что пчёлы и бабочки употребляют в пищу не только нектар (концентрат энергии), но и саму пыльцу, которую призваны распространять. Тем самым они восполняют дефицит белка. К счастью для растений, это не фатально, поскольку насекомая усушка-утруска (ироничный транспортный термин, обозначающий потери перевозимого продукта в связи с его воровством) пыльцы всё равно сильно меньше потерь, когда пыльца в буквальном смысле слова выкидывается на ветер. Недостаток пыльцы относительно легко может быть компенсирован производством её в больших количествах, при этом целенаправленный сбор пыльцы может ещё и повышать качество опыления.

Растения тоже не остаются в долгу и пытаются заниматься мошенничеством на свой лад. Некоторые из них достигли паритета по содержанию сахаров в нектаре на уровне 30-50%:

- Яблоня — 46—53 %.

- Вишня — 46—49 %.

- Малина — 35—64 %.

- Крыжовник — 35—42 %.

- Красная смородина — 32—40 %.

- Чёрная смородина — 22—37 %.

Но даже такой разброс кажется широким, пока мы не вспомним, что есть несколько уравновешивающих факторов. Во-первых, это количество самого нектара в цветке (от нескольких единиц до нескольких десятков мг) и количество нектара на площадь (у пчеловодов даже есть таблицы видов растений, уже приведённые к килограммам собираемого мёда на гектар засева). Самим пчёлам по соображениям энергоэффективности, надо полагать, приходится рассчитывать добычу на единицу энергии, затраченной на полёт (об энергетической «стоимости» полёта красноречиво говорит возрастание потребления окислителя — кислорода — в 70 раз по сравнению с состоянием покоя). Важный для дальнейших рассуждений факт: значительная часть этой энергии тратится в полёте не только мышцами пчёлы, но и её мозгом.

Во-вторых, это преобладание разных видов сахаров в смеси. Вот что рассказывает нам журнал «Пчеловодство»:

Среди 34 видов сахаров только 7 оказываются сладкими для пчёл (von Frisch, 1934). Если пчёлы имеют возможность выбора растворов разных сахаров, то их приверженность к этим сахарам располагается в следующем порядке: 1) сахароза, 2) глюкоза, 3) мальтоза и 4) фруктоза.

При этом глюкоза, а также фруктоза наполовину менее привлекательна для пчёл, чем сахароза, с которой не сравнить даже смеси растворов упомянутых сахаров, даже если они содержат сахарозу.

В-третьих, это график цветения. (Разные растения цветут в разное время). Сравнить это можно с доступностью в семь часов утра только придорожной забегаловки. В совокупности эти факторы делают упомянутый паритет намного точнее.

Но есть и другая стратегия: попытаться круто сэкономить энергию на синтезе сахаров, просто подражая внешнему виду растений, богатых нектаром.

▍ Защищённый канал

Гэллегер сказал:

— Мне ты вовсе не кажешься красавцем, Джо.

— Какое мне дело до тебя. Я действительно красив, и я это вижу. С меня достаточно.

— М-да. Возможно, у меня меньше чувств. Я недооценил твои возможности. Но теперь я пьян и вижу тебя в новом свете.

— Тебе повезло, — одобрил робот.— Генри Каттнер, «Робот-зазнайка»

Пчёлам, чтобы не тратить понапрасну энергию на бесполёзный полёт, пришлось развить цветное зрение. По диапазону оно превосходит человеческое, включая в себя ближний ультрафиолет.

При помощи специальных приёмов мы можем примерно представить себе, как выглядят цветы для пчёл. Например, так:

Нечеловечески красивые цветы. Больше фотографий и описание техники по ссылке.

Для того, чтобы «честные» растения и опылители смогли совместно выработать меры против обмана, им потребовалось организовать защищённый канал для межвидового обмена информацией. Важно подчеркнуть, что информацией обмениваются не цветы и пчёлы. Информацией обмениваются их гены, молекулы. Эволюция в очередной раз выступает в роли вычислительного процесса.

Вот как описывает эту задачу Дойч:

Один необычный аспект коэволюции цветов и насекомых состоит в том, что она включала в себя создание сложного кода или языка для передачи информации между видами. Этот код должен был быть сложным, потому что перед генами стояла непростая коммуникационная задача. С одной стороны, код должен быть легко узнаваемым для определённого вида насекомых, а с другой — остальным видам цветов должно было быть сложно его подделать, ведь если бы другому виду удалось добиться, чтобы те же самые насекомые переносили его пыльцу, но при этом нектар для них можно было не запасать, на что требуется энергия, то этот вид получил бы селективное преимущество. Таким образом, критерий, развивавшийся у насекомых, должен был делать их достаточно разборчивыми, чтобы они выбирали нужные им цветы, а не грубые имитации; а цветы должны были выглядеть так, чтобы их было сложно спутать с любыми другими. Таким образом, сложными с точки зрения варьирования должны были быть как сам критерий, так и средства его удовлетворения.

То, что этот обмен информацией межвидовой, подчёркнуто не случайно. Это действительно очень важный момент. Гены, отвечающие за восприятие внутривидовой притягательности (самок самцами и наоборот), хоть и являются независимыми репликаторными единицами, но входят в общий геном и могут опираться на общее знание (например, как распознать особь своего вида и какими она обладает характеристиками). Это можно уподобить общим библиотекам, расшаренным между программами. Но в случае с межвидовым обменом такой способ недоступен.

И Дойч делает смелое предположение:

И поэтому я предполагаю, что самый простой способ подать сигнал между видами с помощью трудно подделываемых механизмов, рассчитанных на то, что их будут распознавать сложно имитируемыми алгоритмами сопоставления образов, заключается в использовании объективных стандартов красоты. Таким образом, цветам приходится создавать объективную красоту, а насекомым — распознавать её. Как следствие, из всех видов цветы притягательны только для насекомых, которые приспособились к этому в ходе коэволюции, и людей.

Если эта гипотеза верна (а Дэвид допускает, что ошибается), пчёлы буквально выработали у себя ультрафиолетовое зрение, чтобы наблюдать красоту цветов в более широком диапазоне! Как сказал бы робот Джо: «Им повезло».

Опять же, если эта гипотеза верна, красота бывает двух видов (или, может быть, степеней): субъективной, обусловленной притягательностью того, что полезно для выживания генов строго определённого вида (именно этот тип описывает Хайнлайн, когда говорит, что леди гиппопотам нравится мистеру гиппопотаму) и объективной, способной пересекать межвидовой барьер.

Но как же люди?

Люди — синонимом чему будет «разумная жизнь» — это качественный скачок вычислительных процессов, это «универсальные объяснители». Поэтому мы единственные на этой планете не питаемся нектаром, но способны разглядеть красоту в цветах. Это универсальное восприятие может обладать бо́льшим приоритетом, делая объективную красоту притягательней. Дойч приводит следующий интересный пример. От природы в нас заложен страх высоты. Но некоторые люди для развлечения прыгают с парашютом, причём не вопреки генетически обусловленным ощущениям, а ради них. Творческое мышление способно преодолевать и даже инвертировать «встроенные» притягательность и отвратительность.

Дойч — британский джентльмен из Оксфорда и никогда не обидит писателей. Ну а мне, жителю страны медведей, при чтении этого отрывка на ум немедленно пришёл мой собственный пример: проза Владимира Сорокина.

Прогресс

С чего бы физику интересоваться пчеловодством? Да ещё и выдвигать такие смелые гипотезы, как наличие в природе объективных критериев красоты? (Если она выглядит для вас чересчур вызывающе, вспомните начало предыдущего раздела: 50 миллиардов долларов в год, доля потребителей близка к 100%, околонулевое влияние цветов на наше выживание — если не считать варенье из одуванчиков — и всё это требуется как-то объяснить).

Что общего у обеих частей этого обзора? Какая за ними мета-идея? (Идея, конечно же, не моя, а Дойча).

Эта идея — изучение прогресса (в самом широком смысле). Жизнь фундаментальна постольку, поскольку захватывает со временем всё больше и больше материи. Переплетение квантовой теории (теории мультиверса), теории эволюции (докинзовского неодарвинизма) и теории вычислений позволяет описать этот процесс, а попперовская эпистемология служит рамками, в которых разрабатываются соответствующие теории.

Интересно, что прогресс выглядит как направленный процесс, а не хаотичное блуждание. И такое понимание прогресса фундаментально несовместимо с философией релятивизма (отсутствия в природе объективных явлений, в том числе шкал).

Иллюстрация релятивизма.

Вот где подлинная революция взглядов, перед которой меркнет даже грандиозность вывода о существовании мультивселенной! Эта идея вылезает буквально отовсюду. Например, выше утверждалось, что:

Существует объективно лучшая теория выживания (применительно к данной среде). Эволюция как процесс вычисления и представляет собой пошаговое приближение к этому глобальному оптимуму путём проб и ошибок.

Но чтобы увидеть её, нужно обладать тем самым «волшебным телескопом», позволяющим сравнить бесчисленные комбинации сред и геномов. В каждом конкретном синглверсе мы можем только поэтапно приближаться к этому идеалу.

Далее, в первой части показывалось (с примерами), что хорошая теория — низковариативная теория. (Кстати говоря, общеизвестная бритва Оккама — частный случай применения этого принципа, поскольку «лишние сущности» делает лишними именно их взаимозаменяемость). Но каков физический смысл этого утверждения? Почему низковариативность в объяснениях — это хорошо? Опять же, только потому, что объясняемая реальность существует объективно. Теория есть отражение реальности (по принципу Чёрча — Тьюринга — Дойча), и именно это накладывает ограничения на вариативность. Нельзя произвольно менять куски теории именно потому, что это нарушает соответствие реальности.

И так далее, и так далее.

Конечно, это всего лишь мои смелые догадки, но мне представляется, что дело обстояло так. Обдумывая эту основополагающую идею, Дэвид натолкнулся на релятивизм применительно к эстетике («не существует объективных стандартов красоты») и сказал себе: «Вызов принят!». Так и появилось исследование коэволюции пчёл и цветов. Эта гипотеза не была случайным прозрением, скорее, на её месте, как в пустой клетке периодической таблицы, отсутствовал ещё не открытый элемент. Объяснение, почему мы тратим на цветы по 50 миллиардов долларов в год и строим под это дело рекордные сооружения, было чисто побочным полезным эффектом.

Философия релятивизма была для своего времени большим шагом вперёд. Вспомним, как обстояли дела в старину: существовали, например, священные книги, которые произвольно трактовали истину и ложь, хорошее и плохое, красивое и уродливое (и ещё запрещали варить козлёнка в молоке его матери!). Вопрос «почему» в такой системе взглядов просто не задавался. Почему, почему… потому, что так сказал автор книги! Релятивизм хотя бы инициировал поиск объяснений. К сожалению, вместе с водой он выплеснул и ребёнка, обесценив находимые объяснения (согласно его основному принципу, объяснения относительны, а их выбор произволен). Но мы достаточно поумнели, чтобы не присваивать объяснениям статус истинных чьим-то (например, божественным) авторитетом, а поэтапно приближаться к истине, следуя принципам научной открытости и критики. Пришло время сделать следующий шаг вперёд.

И, напоследок, два важных уточнения. Первое: принцип фаллибилизма, описанный в предыдущей части, утверждает, что ни в какой из моментов времени невозможно получить полное и точное описание объективной реальности (после чего дальнейший прогресс станет ненужным). Как пишет сам Дойч, поиск истины — бесконечный процесс, достижимый только в пределе. Второе: если так, то в чём же разница с релятивизмом, который утверждает, что истины просто не существует? А вот из этой маленькой разницы (конечно же, если изложенные взгляды верны!) цветы и пчёлы ухитряются извлечь большую практическую пользу.

И о погоде

Свою последнюю популярную (рассчитанную на массовую публику) работу, книгу «Начало бесконечности», Дойч опубликовал в 2011 году. Ровно через год компания «Цифровой Октябрь» провела с ним телемост для российских энтузиастов науки (за что ей большое спасибо!).

Сначала Дэвид рассказал о том, чем занимался на тот момент. Потом последовала секция вопросов и ответов. Простите мой излишне вольный полёт фантазии, но мне при этом вспомнилась знаменитая реклама «1984».

«…и вот так мои квантовые наноботы захватят вашу планету!» (Шутка).

А занимался он чертовски интересными вещами. Вместе с коллегой Киарой Марлетто они работали над теорией конструктора — квантовой теорией информации.

Киара Марлетто (Chiara Marletto). Физик-теоретик Волфсон-Калидж (университет Оксфорда).

В некоторых областях физики, таких как термодинамика, энтропия рассматривается как нечто тождественное информации. Теория конструктора, выраженная в терминах возможных и невозможных трансформаций, даёт определение понятию информации и рассматривает законы её обработки как физические законы. Научные работы по теории конструктора можно скачать тут, но скажу сразу: это не самое лёгкое чтиво! (В отличие от книг, они пестрят формулами). Там же можно посмотреть видео выступлений Дэвида и Киары, подборку интервью и т.п.

Перед телемостом я долго решал, стоит ли о чём-то спрашивать Дэвида. Вопросов, разумеется, у меня в голове было полным-полно. Как, например, сочетается конечное число состояний нашего мозга и декларируемая бесконечность прогресса? Если мозг это классический компьютер (ВНЕЗАПНО, Дойч считает, что это может быть именно так), будем ли мы бесконечно наращивать количество материи, из которой он состоит? Или вот: что значит «Принимать детей всерьёз»? (В организации с таким названием Дэвид является членом).

В конечном итоге, я решил не тратить на них время великого учёного из уважения к коллегам.

В ходе сессии (вопросы были самые разные, как интересные и глубокомысленные, так и не очень), я постепенно решил, что всё же, пожалуй, задам свои.

К этому времени микрофоном завладел юноша нежного возраста, который, не затрудняя себя переводом на английский (в зале работал синхронист), спросил примерно следующее: «Ну так, я чёт не понял, котег-то всё-таки сдохнет или нет?». Аудитория дружно хрюкнула и принялась заинтересованно высматривать что-то у себя под ногами.

Дэвид, надо отдать ему должное, воспринял вопрос с олимпийским спокойствием (джентльмен из Оксфорда это, ребят, не просто образ из кинофильмов!) и пару минут объяснял, как мультиверсная теория трактует знаменитый мысленный эксперимент Шрёдингера.

Решив, что на этом фоне мой вопрос уже не покажется глупым, я приготовился поднять руку. Увы, организаторы тоже почувствовали что-то такое, и, быстренько поблагодарив Дэвида за уделённое время, попрощались. Когда судьба посылает вам шанс, не стесняйтесь спрашивать звёзд науки, не повторяйте моих ошибок!

Продолжение следует. Вообще-то, изначально я планировал уложиться в два подхода (нельзя же, в конце концов, пересказывать главу за главой, в результате чего обзор перестаёт быть обзором и превращается в текст сомнительных этических качеств), но в связи с известными событиями мне кажется небесполезным рассказать о взглядах этого талантливого учёного на политическое устройство (теоремы Балински — Янга и Эрроу прилагаются), сводящее к минимуму вероятность социальных катастроф, ну и вообще — о социальном прогрессе: роли ресурсов в экономике, «мировоззрении Греты Тунберг» (условно) и так далее. Если сериал вам не надоел (или, наоборот, надоел) — ставьте оценки.